日经新闻报道了华为如何通过帮助中国国内企业的方式来对抗美国制裁。

两年前,一支华为工程师团队抵达江苏江阴,他们肩负着一项紧迫任务:将一家名不见经传的供应商——盛合晶微半导体(SJ Semiconductor),打造为芯片封装和堆叠技术领域的有力竞争者。

在构建越来越强大的AI半导体的竞赛中,芯片封装技术的重要性几乎不亚于芯片制造本身。台积电的CoWoS封装技术是业内的黄金标准,英伟达、亚马逊及其他所有顶级芯片设计商的AI产品都采用这项技术。

然而,在美国的出口管制切断了华为对TSMC及其他国外供应商的渠道后,华为将注意力转向了国内解决方案。

“华为海思派遣了一支精英团队前往那里,协助他们提升封装技术,以提升自身AI处理芯片的性能,”一位知情高管提及华为的芯片设计部门。

据知情人士透露,目前,盛合晶微半导体已经能够提供一个TSMC技术的可行替代方案,峰值产能大约是台积电的十分之一。

“在这一领域,这比先进芯片制造要容易些,他们已经取得了一些进展,”另一位高管表示。“他们不会停滞不前。先进封装是AI计算所需的关键技术之一,也是通向先进芯片技术的生命线之一。”

这只是华为在美国黑名单限制下努力保持技术领先地位,同时推动整个中国技术供应链发展的一个例子。位于山东省的芯片制造商——青岛芯恩集成电路公司,在过去两年间也得到了华为特别团队的支持。

期间,青岛芯恩新建了两座工厂,并正在试生产14纳米芯片,这远比其之前的产品先进。公司还计划进军7纳米节点的生产,与中国最大的芯片制造商中芯国际的能力相当,尽管仍落后于TSMC的3纳米技术。

位于深圳的存储芯片制造商——深圳市昇维旭技术有限公司(SwaySure),开发出了类似于台湾南亚科技(全球第四大DRAM芯片供应商)的技术。知情人士透露,华为的战略支持对于昇维旭技术的快速进步至关重要。

昇维旭技术甚至正在探索高带宽存储(HBM)技术,这是一种对AI计算至关重要的组件,目前主要由韩国的SK海力士、三星和美国的美光主导生产。

中芯国际、青岛芯恩和昇维旭技术都已被列入美国的实体清单,而后两者是在去年12月因美国最新的限制中国技术发展的行动被加入黑名单的。

自2019年被列入实体清单以来,华为在过去几年里聘用了数百名曾在TSMC、英特尔、应用材料公司和KLA工作的工程师,并将他们派往中国各地支持其生产合作伙伴。

据多位行业经理透露,这些华为团队的成员会出席中国芯片制造商的技术会议,担任技术顾问,帮助相关公司克服生产和研发中的瓶颈。

“如果你仔细研究一些现在在中国从事更先进技术的芯片制造商或科技公司……你会很常看到华为的身影,”一位芯片行业高管说。“我不想夸大,但华为在许多研发工作和技术开发领域仍然是中国的领导者。”

华为、长电集成电路、青岛芯恩和恒玄科技都没有回应《日经亚洲》的置评请求。

压力下的繁荣

自华为被美国列入贸易黑名单以来,已经过去了五年多时间。在此期间,美国对数百家中国芯片开发商、设备和材料制造商,以及研发中心实施了多轮出口管制。

尽管如此,中国推动科技产业发展的决心从未动摇。

美国出口管制确实削弱了中国生产最先进芯片的能力,并切断了其与顶级国际供应商的联系。然而,《日经亚洲》的分析显示,在尖端领域之外,美国的努力实际上加速了中国用国产技术替代外国技术供应链的进程。

中国在多个领域已开发出具有竞争力的国内解决方案,包括某些芯片、芯片基板、印刷电路板、显示屏、电池、相机镜头、金属外壳和最终组装。地缘政治紧张局势促使中国科技产业在本地解决方案可用时优先采用国产组件。

此外,许多中国供应商已成为全球领先者,取代了来自美国、欧洲、日本、韩国和台湾的前市场领导者。

尽管许多政府不认为这些组件具有战略重要性,但对于电子设备和产品的生产仍然不可或缺。此外,新兴的中国平行供应生态系统增加了市场竞争,也引发了在全球电子需求复苏缓慢情况下出现供应过剩的担忧。

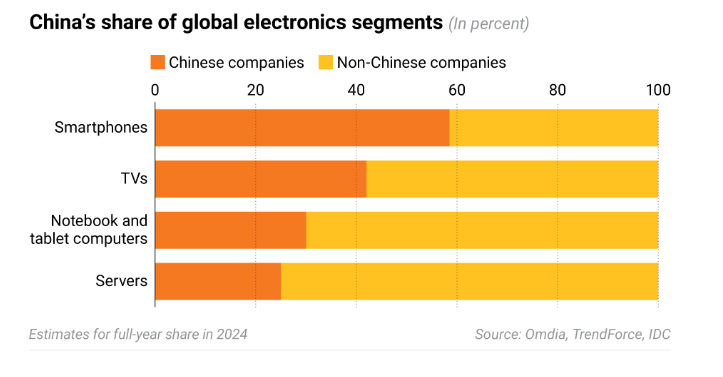

随着中国供应链的发展壮大,中国品牌的全球影响力也在提升。根据研究机构Omdia的数据,中国智能手机制造商已占据全球市场近60%的份额。而根据TrendForce的数据,中国电视制造商凭借在显示器行业的主导地位,已占据全球市场42%的份额。

下滑但远未出局

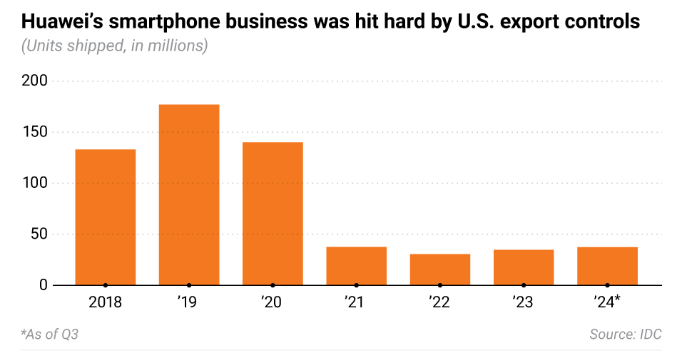

然而,华为已在本土市场实现反弹,推出了三折叠智能手机、新的卫星通信技术以及针对高端用户的生成式AI功能。

华为还表示,其鸿蒙操作系统(作为谷歌安卓系统的替代品)现在已经摆脱了美国的“干扰”,可以应用于从手机到汽车再到工业计算机的所有平台。

一家供应商高管说:“对我们来说,最令人振奋的消息是华为在智能手机领域的回归。它总是业内第一个采用我们最新技术的企业。”

Omdia的移动设备首席分析师李泽科表示,中国已经拥有全球最全面的移动设备生产生态系统。

他还说:“即便是像苹果和三星这样的公司,也依赖中国供应商提供最具成本效益的解决方案……在所有玩家中,华为在光学、相机、材料科学和散热等基础研发领域仍然是领导者。不过,华为在生产足够的高端移动芯片处理器方面确实面临障碍。”

华为消费者电子业务负责人余承东表示,华为现在能够在国内采购其最新Mate 70系列所需的所有组件和芯片。

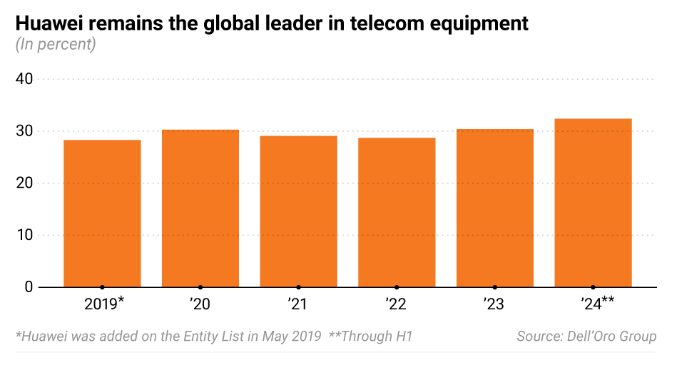

与此同时,华为的电信设备业务仍然稳固。2023年,这一业务占其收入的一半以上,尽管美国一直敦促盟友将其排除在外。

根据Dell’Oro Group的数据,华为仍然是全球市场领导者,去年及今年上半年市场份额超过30%。根据华为公司消息,今年华为已在国内外城市(包括阿联酋)部署了5.5G连接技术网络,这是其5G产品的升级版。

在AI计算领域,美国的出口管制尤其针对该行业,华为的昇腾芯片平台是中国的第二大选择,但与英伟达产品相比仍有较大差距。

华为于2018年推出昇腾系列。据多位业内高管透露,目前政府和国有企业正鼓励中国企业优先选择昇腾芯片,而非国外产品。许多被美国列入黑名单的中国科技公司,包括科大讯飞和商汤科技,已成为华为最忠实的支持者。

据海通证券估计,华为在中国AI计算市场的份额今年将达到25%,而英伟达约占70%。

华为在芯片设计方面实力雄厚,这体现在鲲鹏920服务器CPU等产品中。柏林墨卡托中国研究所高级分析师安东尼娅·赫迈迪告诉《日经亚洲》,即使无法获得最强大的芯片,中国可能会探索替代方法以提升计算性能。

她还表示:“在很多应用中,如果你愿意消耗更多电力——而中国是一个电力充裕的国家——你可以通过更大、更低端的芯片实现目标。我们将看到更多封装创新和新的散热技术。”

她道:“这种做法经济性不高,我们也不能说这些解决方案可以媲美最尖端的芯片性能。但对现在的中国来说,这样做足够了。”

“中国队”的策略

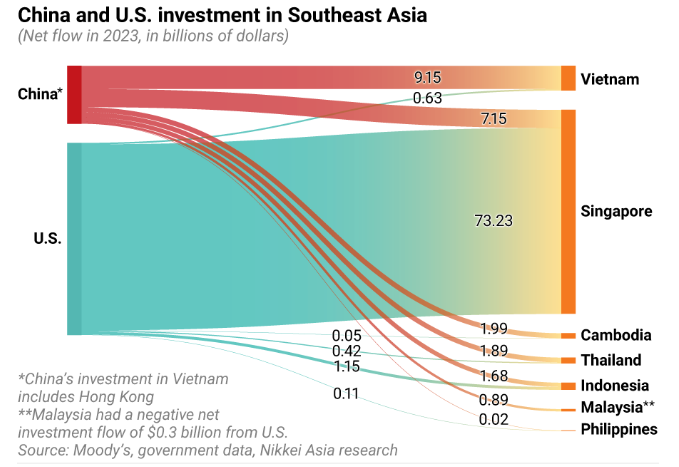

正如美国试图说服日本、荷兰及其他盟友加入其阻止中国芯片发展的行动一样,北京也在试图拉拢国际盟友,特别是参与“一带一路”基础设施建设的国家。

作为“中国队”的代表,华为正在东南亚、中东、非洲及欧洲部分地区等美国影响力较弱的地区发挥其优势。

华为希望专注这些市场,继续扩大其全球存在感。

2023年,中国是多个东南亚国家的最大外国投资者,远远超过美国在地区的活动。同时,中国也在加大对中东的投资,而过去地区是西方国家的主要投资目标。

12月12日,华为在迪拜举办了两年来首场中国以外的全球智能手机发布会。迪拜也是首批采用华为5.5G连接技术进行关键网络基础设施建设的海外市场之一。

乔治城大学巴拉塔全球商业中心执行主任阿尼尔·库拉纳表示:“华为的目标是建立自己的生态系统,这并不简单,需要时间。但华为的优势在于借助中国对全球南方国家的影响力。从政府层面来看,这给中国共产党和政府提供了扩大影响力的机会。”

由于西方国家禁令,华为电信市场的可触及规模正在缩小。但戴尔奥罗集团副总裁斯特凡·庞格拉茨指出,“华为在被允许竞争的市场(如中东、非洲、拉丁美洲和亚洲部分地区)依然积极进取,这有助于抵消其在欧洲市场份额的损失。”

他还表示,华为仍提供高性价比的产品,并在技术领域保持领先地位。

华为云近年来也成为重点业务领域,其业务在2023年增长了近22%。华为正在与马来西亚、泰国、印尼和马尔代夫的政府及电信运营商合作,提供数字基础设施和云服务。

此外,华为还帮助乌兹别克斯坦政府建设中亚最大的一个数据中心。

戴尔奥罗集团的高级研究总监巴伦·冯指出:“华为在发展中国家非常活跃,主要服务于中国企业的海外扩张。不仅建设数据中心基础设施,还建设电信基础设施……几乎是一整套解决方案。”

库拉纳还提到华为的全球雄心:“像马来西亚、尼日利亚或智利这样的国家,他们希望建设数据中心和云服务,这些国家需要一种既高性能又足够便宜的解决方案。”

时间问题

对美国官员和政策制定者来说,出口管制已成为遏制中国技术发展和军事野心的主要工具。

他们认为,北京的最终目标是在技术和军事上实现自给自足,无论是否受到出口管制。

“出口管制非常有效,”荷兰数据分析公司Datenna的总经理马蒂恩·拉瑟说。“华为显然面临困难。如果深入了解芯片的良品率,就会发现其经济性很差。虽然能生产出少量具有理想性能的芯片,但这种半导体制造方式并不可持续。”

拉瑟还说,出口管制越早实施,效果越明显,“华盛顿意识到,现在他们掌握着杠杆。如果等待,杠杆作用会随着时间的推移而减弱。”

12月2日,拜登政府启动了最全面的一轮出口限制,针对华为相关的本地芯片设备制造商、材料和气体供应商及多家芯片制造商。新规还切断了中国对高带宽存储芯片的获取,这些芯片是AI计算的重要组成部分。

不过,与2022年美国首次限制中国芯片制造工具出口时相比,中国半导体行业对新一轮管制的反应相对平静。当时,许多美国芯片生产设备制造商不得不突然停止对中国客户的支持,以避免违反新规。而这一次,一些中国设备制造商甚至发表声明,表示已在系统中替换了美国组件。

与此同时,美国也越来越关注低端芯片领域。12月发布的首份相关审查报告显示,在接受调查的美国公司中,仅17%能够确认产品未包含中国制造的芯片。

报告承认,美国企业对产品中芯片的来源缺乏透明度,并指出许多公司“没有意识到依赖中国制造商可能带来的风险,从全球冲击到网络威胁”。

一些美国议员目前正在考虑将限制扩大到显示面板等其他电子组件,以进一步遏制中国的技术能力。但此类措施可能为时已晚,因为中国的主要瓶颈在于尖端芯片的生产及相关设备和材料。

在许多其他领域,中国已实现自给自足,并因近年来的激进扩张面临供应过剩问题。

例如,据美国信息技术与创新基金会(ITIF)数据显示,中国控制了液晶显示器(LCD)市场的70%以上,以及高端OLED显示器市场约50%的份额,迫使三星、LG和夏普等竞争对手退出或缩减其业务。在射频芯片这一关键通信组件领域,中国企业也基本取代了美国和日本供应商,在国内市场占据主导地位。

中国在芯片基板和印刷电路板领域也拥有多家有竞争力的制造商,这意味着这些领域不再构成可能阻碍中国技术发展的供应瓶颈。在蓝牙和Wi-Fi连接芯片等领域,一些中国供应商可以将芯片价格压低至1元人民币(约0.14美元),这一价格远低于任何外国芯片开发商的竞争水平。

据《日经亚洲》采访的业内高管透露,高端智能手机和笔记本电脑中的散热组件——均热板的价格,在一年内从每个12美元降至2美元。

柏林墨卡托中国研究所的安东尼娅·赫迈迪表示,与不追求利润的竞争对手抗衡是一项挑战。

她指出:“中国半导体和科技公司的一个重要特点是不需要盈利。未来存在一个风险,那就是中国可能成为一些传统芯片的唯一生产者。”

发展放缓但依然稳健

华为仍然是中国最具影响力的科技公司,全球员工总数达20.7万,而谷歌的员工为18.2万,英特尔为12.5万,苹果为16.4万。华为超过50%的员工从事研发工作,去年研发支出超过年收入的23%,约为1647亿元人民币(227亿美元),使其跻身全球研发投入前10的公司之列。

业内人士和观察者表示,华为依然是中国半导体和AI计算领域最重要的推动者。

在上海,华为正建设一个庞大的研发中心,用于芯片设计和半导体设备开发。

同时,华为支持的芯片生产和封装工厂正在中国各地扩展,并获得政府的有力支持。

“当美国将一家公司列入黑名单时,这家公司很可能会以新名字再次出现,”一位芯片行业高管表示。“而且,这种规避努力不仅来自中国企业,也越来越多地来自中国的盟友。”

事实上,台积电在去年10月暂停向至少两家芯片设计客户供货,因为怀疑试图规避美国对华为的出口管制规则。

业内人士指出,华为曾是全球几乎所有顶级电子元件供应商的重要客户,从台积电、高通到三星、SK海力士和索尼,华为总是使用供应商最先进的解决方案,有时甚至比苹果更积极地采用最新技术。

美国的打压行动反而促使华为将这些经验转向国内,帮助提升了中国整体供应链的产量和成本效益。

现在,像盛合晶微半导体和青岛芯恩这样的二线供应商,也有机会从华为的经验中受益,磨练自己的技术水平,这使得中国在整体供应链发展方面提前了数年。

“美国和欧洲低估了中国,但人们绝不应低估中国,”一位前台积电高管表示。“中国拥有超过10亿人口,良好的工程教育体系,以及发展本土芯片和科技产业的使命感和激励机制。随着华为从台积电转向中芯国际等中国芯片制造商,这实际上帮助了中国芯片制造商加速学习经验曲线,这对中国非常宝贵。”