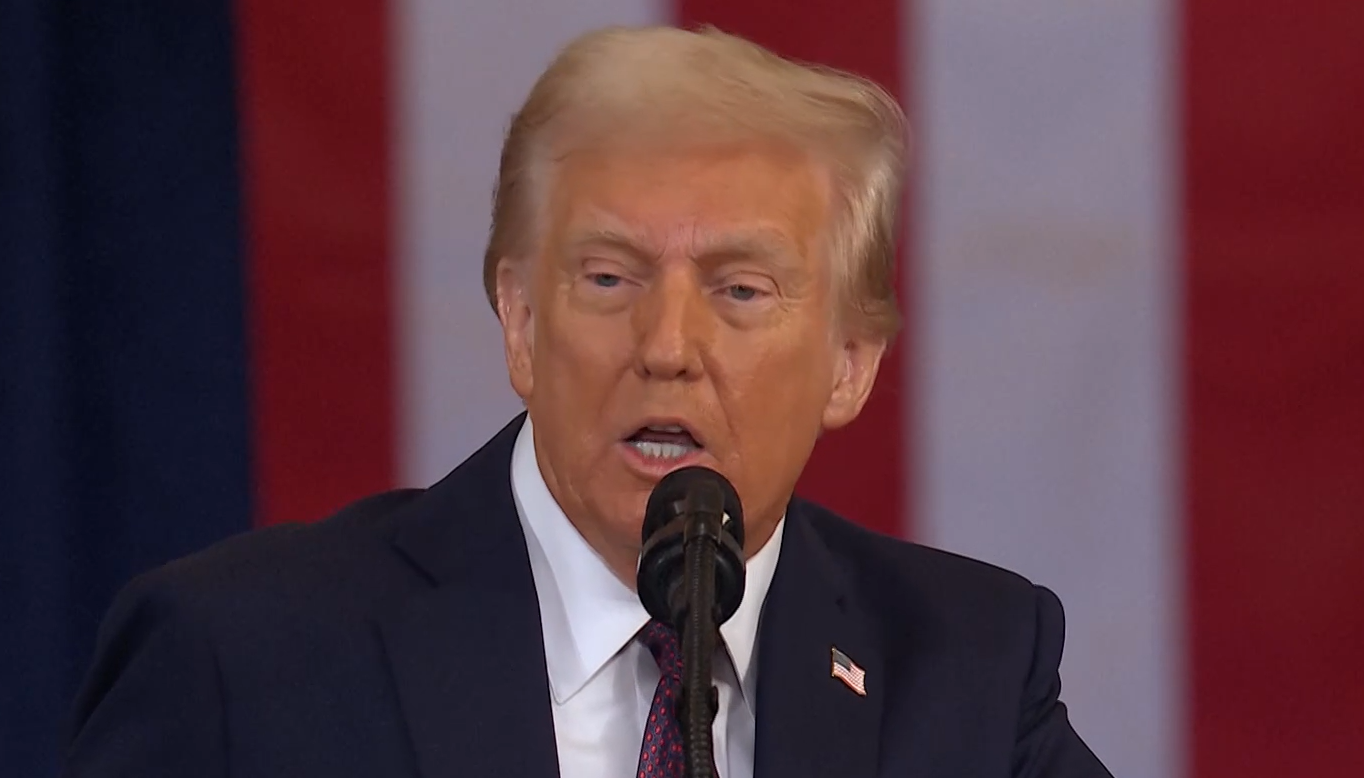

达尼·罗德里克是哈佛肯尼迪学院国际政治经济学教授,世界国际经济学会主席,他在Project-syndicate上的专栏文章指出,尽管特朗普的精英支持者优先考虑他们自身狭隘的议程,而不是民主原则,使得滑向威权主义的风险显而易见。但幸运的是,更有可能的是,相互竞争的议程将引发公开冲突,导致特朗普阵营瓦解。

尽管特朗普是凭借公众对“精英”的强烈敌意上台的,但他的支持者本身就是体制和富豪阶层的核心成员。

就像他第一任期时一样,特朗普——这位房地产商人和真人秀名人,周围聚集了一群传统的共和党政治人物、华尔街金融家和经济民族主义者。

但这一次,这些群体中还加入了科技右翼的成员,其中最明显的代表是马斯克。

目前,这些群体团结在一起的原因,并不是特朗普的性格或领导力——这两方面都远称不上令人满意。而是因为他们认为,在特朗普领导下,他们的特定议程将比在最可能的替代方案下更容易实现。

保守派共和党人希望降低税收和减少监管,而经济民族主义者希望缩小贸易逆差并恢复美国制造业。言论自由的绝对主义者希望终结他们所认为的“觉醒文化审查”,而科技右翼则希望能够自由推动自己的未来愿景。

不论他们各自的核心目标是什么,这些群体都认为哈里斯(以及拜登)是障碍,而特朗普则是一个有前途的盟友。

他们中的大多数并不直接反对民主,但只要他们的议程能够得到推进,他们似乎愿意忽视甚至助长特朗普的威权主义。如果有人质疑特朗普的反民主倾向和对法治的蔑视,他们要么含糊其辞,要么轻描淡写地降低风险。

在特朗普第一任期时,我曾与他的一名高级经济顾问(经济民族主义者)分享过我对他的担忧。但对方不以为然,反而认为民主党和行政体系才是更严重的威胁。

归根结底,他关心的只是特朗普对关税的承诺,而不是对民主可能带来的后果。

同样,在《纽约时报》记者埃兹拉·克莱因的播客最近一期节目中,言论自由的绝对主义者马丁·古里解释称,他支持特朗普主要是因为拜登政府打压言论自由。他声称,拜登“基本上告诉(社交媒体)平台:你们必须遵守欧洲的网络行为标准。”

然而,特朗普对公务员和政府资助的私人机构的言论限制,实际上要严重得多。即使古里承认特朗普最终可能“变得更糟”,他似乎也毫不在意。

对他们这种人来说,在关键时刻,摧毁觉醒文化显然比维护《第一修正案》更重要。

由于特朗普的精英支持者优先考虑自己的狭隘议程,而不是民主原则,滑向威权主义的风险不言自明。不过,值得庆幸的是,更有可能发生的情况是,这些相互竞争的议程很快将发生冲突,导致特朗普阵营的瓦解。

经济民族主义者与科技右翼之间的冲突最为激烈。两派都自认为是反体制势力,并希望颠覆他们认为由民主党精英强加给他们的政权。但他们对美国的未来愿景截然不同。

经济民族主义者希望回归一个虚构的过去,一个充满美国工业辉煌的时代。而科技派则设想一个由人工智能管理的乌托邦未来。

一派是民粹主义者,另一派则是精英主义者。

一派相信普通人的智慧和常识,另一派只信任科技。

一派希望全面阻止移民,另一派则欢迎高技能的新移民。

一派目光狭隘,另一派本质上是全球主义者。

一派想拆分硅谷,另一派则希望赋权硅谷。

一派主张向富人征税,另一派则想要不断满足富人的需求。

民族主义民粹派声称自己代表的是被马斯克设想的技术革命所抛弃的普通民众。因此,他们对硅谷的“技术封建主义者”充满蔑视也就不足为奇了。

经济民族主义的代表人物史蒂夫·班农(当然,他本人也是哈佛商学院的毕业生)甚至称马斯克是“寄生的非法移民”。班农警告称,马斯克及其代表的势力“必须被遏制”,“如果我们现在不阻止它……它不仅会摧毁这个国家,还会毁灭整个世界。”

尽管班农目前并未在特朗普政府中任职,但他是“让美国再次伟大”(MAGA)运动的主要人物,并与政府高层官员保持密切联系。

然而,很明显,现在特朗普更倾向于听取马斯克的意见。白宫已经放任马斯克的所谓“政府效率部”(DOGE),而特朗普本人也鼓励马斯克采取更激进的行动。

像特朗普这样的个人主义领导者,通常会让盟友(或者说宫廷官员)相互竞争,以防任何一方权力过大。特朗普无疑认为,他可以在这场斗争中保持主导地位,并利用冲突为自己谋利。

但这种策略最有效的情况,是当各方的竞争仅限于政府资源和利益分配,而不是涉及根本性的意识形态和信仰体系之争。

考虑到特朗普政府内部不同势力截然不同的世界观和政策偏好,一场摊牌几乎不可避免。但接下来会发生什么呢?会陷入僵局,还是某一派最终占据主导?民主党是否能够利用这一裂痕?

特朗普主义会因此声名狼藉,还是会进一步巩固?美国民主的前景会因此复苏,还是会更加暗淡?

无论结果如何,悲剧在于,那些因特朗普的反精英言论而聚集在他身边的低学历工薪阶层选民,仍将是最终的失败者。特朗普阵营内的任何一派,都没有为他们提供一个真正可行的未来愿景。

即便是经济民族主义者(尽管他们的言辞似乎对工薪阶层友好),他们的计划仍然寄希望于一个不现实的制造业复兴。

当不同的精英派系为各自的美国愿景而争斗时,真正需要推动的政策议程——如何在后工业社会打造一个稳定的中产阶级经济,依旧遥不可及。