FX168财经报社(北美)讯 鲁镇的酒馆里有两类顾客。学者们坐在里面,穿着标志着他们知识分子地位的长袍,啜饮着葡萄酒。工人们穿着短袍子,在外面喝着便宜的酒。只有一个顾客穿着长袍站在外面:孔乙己,一个可怜的学者变成了乞丐。他被其他顾客嘲笑,因为他穷,却坚持自己博学的形象。他们嘲笑他背诵古典诗歌的方式,并试图教孩子们如何写晦涩的汉字。离开酒馆后,孔乙己偷了东西,作为惩罚他遭到了殴打。然而,他还是爬到了酒吧,这导致了更多的嘲笑。当他消失时,人们认为他已经死了。

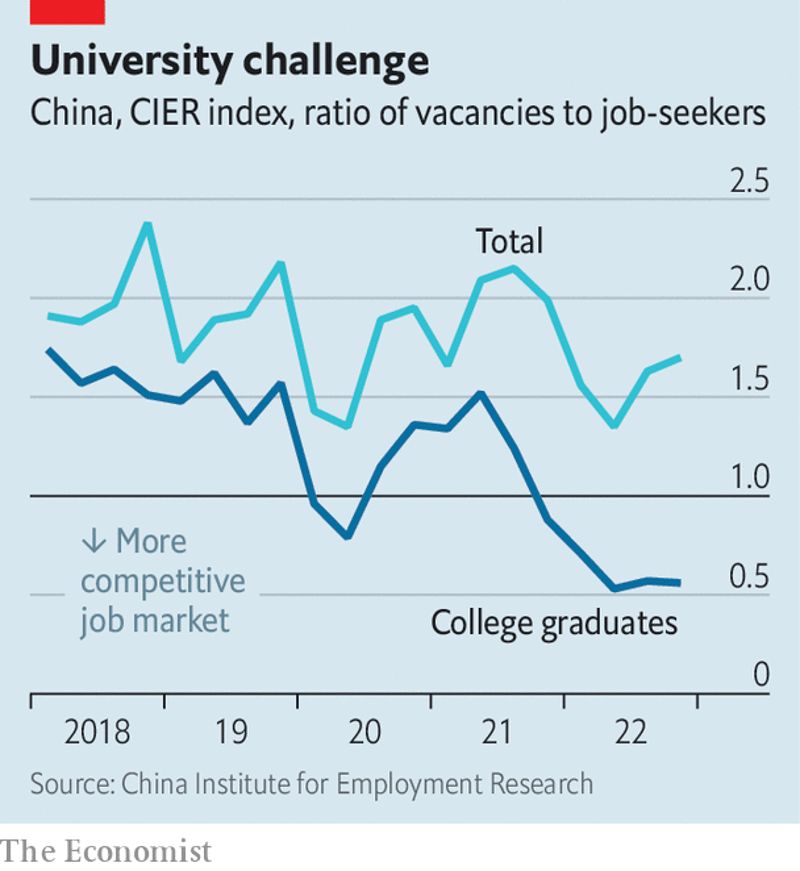

孔乙己的故事写于1918年,作者是中国著名讽刺作家鲁迅。但今天,这句话却被与孔乙己有关的中国年轻人引用。预计今年将有创纪录的1160万人从大学毕业。许多人将找不到工作。16至24岁城镇居民的失业率接近20%。中国人民大学编制的衡量劳动力市场竞争的CIER指数显示,大学毕业生数量与就业岗位数量之间存在巨大差距(见下图)。“毕业意味着失业”这句话如今在网上很常见,关于孔乙己的表情包也很常见。

(图源:经济学人)

这惹恼了当局,他们认为今天的年轻人应该从鲁迅的故事中吸取不同的教训。中国官方电视台中央电视台(CCTV)网站上的一篇评论文章称,孔乙己本可以通过努力工作来改善自己的命运,但他太自命不凡,不敢走下知识分子神坛。言外之意是,孔乙己应为自己的苦难负责——就像今天的年轻人一样,他们的学位就像孔乙己的长袍一样,令他们过于傲慢和懒惰,不愿从事低技能的工作。

政府及其支持者对他们认为是反孔乙己的年轻人大加赞扬。共青团最近特别报道了一位来自江苏的名叫魏巧的年轻女子。共青团表示,年轻人应该学会“卷起裤子,走进田野”。同样,官方媒体报道了一位年轻的大学毕业生黄女士,她在河南省以收集垃圾回收为生。黄女士在视频中说,办公室工作很无聊。“我们不应该被我们的教育程度所束缚。”

中国网民嘲笑了这些报道。“为什么我们不都停止上学,去工厂拧螺丝,节省我们15年的努力?”一位微博用户问道。“我的父母一辈子都在工厂工作,攒钱给我买了这件学者袍。我怎么把它取下来?”另一个问道。一位年轻的视频博主开玩笑说,国家期望年轻人拥有无限的积极性。在一个关于“阳光开朗孔乙己”的讽刺音乐视频中,他唱道:“我上学是为了帮助中国崛起,而不是当快递员。”在遭到审查之前,该视频的观看量已达到300万次。

在最近的一次论坛上,小说家余华被问及对这一切的看法。余华说,问题不在于学者的袍子,而在于工作岗位的短缺。他补充说,他认识一家出版商,他贴出的六个职位空缺收到了6000多份申请。他说,唯一的解决办法是寻求经济增长,以创造更多的就业机会。今年第一季,中国GDP增速快于预期。但是对于毕业生来说,疲软的劳动力市场以及关于孔乙己的回忆可能会持续一段时间。

孔乙己为什么回来了?为什么是现在?

3月和4月是中国的招聘季节,通常被称为“金三银四”。去年,创纪录的1076万大学毕业生“步入社会”。今年,在持续的就业短缺中,前所未有的1160万“高素质”年轻人面临着就业机会的缺乏,他们努力寻找一份体面的工作,但最终却在“零工经济中做着繁重的轮班工作”。

据报道,由于找不到适合自己大学学历的工作,一名失业毕业生在一条已被删除的微博中抱怨说,他像鲁迅笔下的孔乙己一样,被困在了学术的神坛上。

3月中旬,随着这篇微博在小红书、豆瓣、抖音、微信等社交媒体平台上疯传,一个新的词汇“孔乙己文学”诞生了。

在鲁迅看来,短篇小说《孔乙己》中穿孔身的“长衫”是中国封建社会弊病的象征。

“孔乙己陷入困境的原因不是因为他的学习,而是因为他不愿意通过劳动来改变他的处境,”中央电视台和团委的帖子说。然而,这似乎立即引发了进一步的反弹。

最令当局担忧的是中国宣传机器与数百万年轻网民之间的网络对抗越来越多地将主流媒体和学术界吸引到有争议的“孔乙己”辩论中。

长期从事农村教育研究的王丹教授在上周的一篇署名文章中质疑当今中国的教育体制:“一个人应该接受什么样的教育,才能不成为孔乙己?”

重要的是,上海的半私营但由国家控制的出版物《澎湃新闻》是第一家挑战党的宣传机构的主流媒体。该报在中国精通网络的城市知识分子中广泛阅读。《澎湃新闻》强调了失业青年的困境,称“孔乙己文学”是一种“充满焦虑的表达,是对生活状态的正常情感反映”。

另一方面,北京大学国家发展研究院经济学教授姚洋在接受《观察网》采访时指出,“孔乙己文学”现象并不仅限于中国,“孔乙己文学风潮兴起背后的一个关键因素是高校文科招生的大幅增加。”没有太多的工作适合这样的毕业生。”

最后,尽管共青团和中央电视台的联合社交帖子引起了强烈反对,尽管部分官方媒体继续指责年轻人不放弃“长礼服”,但许多在线评论员和专栏文章并没有停下来发表意见。正如一位年轻的毕业生在社交媒体平台上发布的那样:“年轻人不傻,每个人都很清楚国家媒体有自己的议程。”