随着投资者寻找经济和地缘政治风险较小的替代市场,全球资本流动正从中国转向印度和越南等其他亚洲新兴市场,据日经。

自2017年以来,过去一年流入除中国以外的亚洲新兴市场股票的外资,首次超过了通过 "沪港通 "计划净买入的中国大陆股票。过去12个月,流入亚洲(不包括中国)新兴市场的外资净流入超过410亿美元,超过了通过沪港通”(Stock Connect)交易机制流入中国内地股市的约330亿美元净流入。

专门针对非中国经济体的投资基金,正以创纪录的速度涌现。

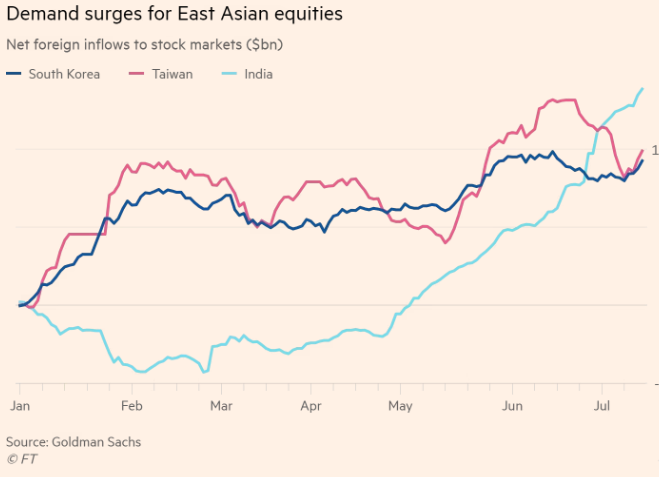

高盛亚太股票策略师苏尼尔·库尔写道:"在过去四个月里,中国以外地区的外国买盘强劲回升"。

中国经济疫情后缓慢复苏,房地产低迷和青年高失业率阻碍了中国经济的发展。但增长乏力并不是唯一的问题。

日本皮克泰资产管理公司(Pictet Asset Management)高级研究员松本浩说,美国和欧洲的投资者担心潜在的台湾冲突会带来影响。他说:"人们担心资产会被冻结或难以出售,就像俄罗斯入侵乌克兰后发生的情况一样。直接投资中国大陆股票风险很大。"

除此之外,中国的人权问题也一直备受关注。

金融时报报道说,美国银行最新的亚洲基金经理调查也反映出,投资者对中国的情绪不断恶化。调查显示,约260名受访者(管理的资产总额超过6500亿美元)中,略多数人减持了他们在中国的减持头寸。

机构投资者通常使用 MSCI 新兴市场指数作为基准。在这个指数中,中国大陆市场的权重最大,约为 30%,几乎是排名第二的台湾市场 16% 的两倍。

对剔除中国的新兴市场基金的需求日益增长,这与三十年前日本经济泡沫破灭后,"除日本外 "成为亚洲投资常见主题的情况如出一辙。

根据晨星的数据,2022 年有八只交易所交易基金和投资信托基金的名称中含有 "不含中国 "的字样,比 2021 年的三只有所增加,创下历史新高。今年迄今已有四只。

贝莱德的iShares MSCI新兴市场(不含中国)ETF的净资产在两年半内增长了10倍多,达到50亿美元。哥伦比亚Threadneedle投资公司的哥伦比亚新兴市场核心(不含中国)ETF,在截至7月14日的五天内创下迄今最大单周流入量,达到2700万美元。

自2022年底以来,摩根士丹利资本国际新兴市场指数(上涨了9%,而除中国外的指数则上涨了14%。由中国主要股票组成的沪深 300 指数仅上涨了 3%。

投资者正把印度作为另一个投资目的地。印度基准 Sensex 指数自 4 月份以来一路飙升,目前正徘徊在创纪录的水平。2023 年迄今为止,共有 128 亿美元的外国资本流入印度股市,超过了台湾和韩国,尽管这两个国家的市场受到半导体的提振。

印度的部分吸引力在于,在不断扩大的中产阶级的推动下,国内需求有望不断增长。联合国的数据显示,印度的人口在今年年中将超过中国,达到约 14.3 亿,而且预计这一差距只会越来越大。

投资者还预计,大型跨国公司将把制造业从中国转移到印度。美国芯片制造商AMD周五表示,计划在五年内在印度投资 4 亿美元,包括新建一个公司最大的设计中心。

资金也在流入越南,MSCI将越南视为 "前沿市场",基准 VN-Index 指数今年跃升了 20%。

东京 Aizawa Securities 的赤松市日郎 说:"越南劳动力成本低,政局稳定,因此有很多人把越南作为替代中国的新制造中心和投资目的地。"

LG 集团旗下的韩国电子零件制造商 LG Innotek 将投资 10 亿美元,在越南海防市扩大摄像头模块的生产。

对更多外国直接投资的预期,提振了工业园区开发商 Kinhbac City Development Holding 和 Long Hau 的股价,自去年年底以来,这两家公司的股价分别上涨了 36% 和 31%。Fecon 是一家专门从事地基工程和地下建筑的基础设施公司,其股价已飙升 80%。