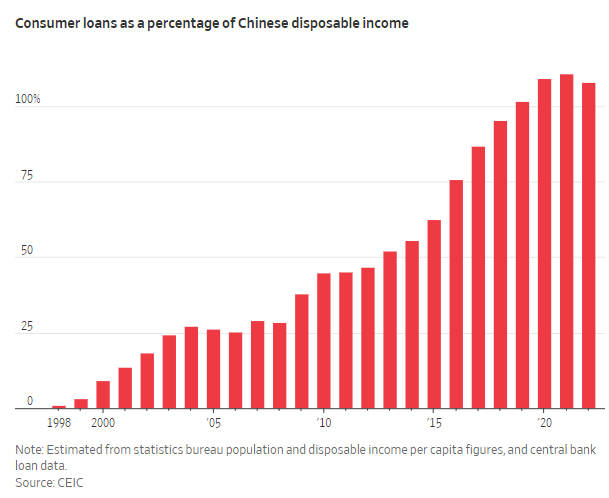

FX168财经报社(北美)讯 《纽约时报》专栏作家David Wallace-Wells周四(8月24日)发表评论性文章称,中国显然已经示意其经济专家保持沉默,这种做法可被视为遏制不利消息扩散的一种形式的公关措施。目前,中国正面临通货紧缩和可能的经济萎缩,同时还承担着沉重的债务负担,生产力陷入停滞,青年失业率超过20%。在除了少数繁荣城市外,形势显然更加严峻。外国投资正在大幅减少,增长预测正在被调低,人们期待已久的大流行后复苏的期盼未能实现。

对长期前景的预测甚至更加严峻。几年前,大多数经济评论家认为,他们正在见证一个帝国巨兽的崛起,甚至可能是中国世纪的来临。然而,现在人们更常听到的是人口下降、中国的人均GDP可能永远无法超越美国,以及尽管中国规模巨大、实力强大,但其经济最终可能步日本后尘等说法。日本的快速崛起曾令美国感到惊恐,然后陷入了“失去的”几十年。

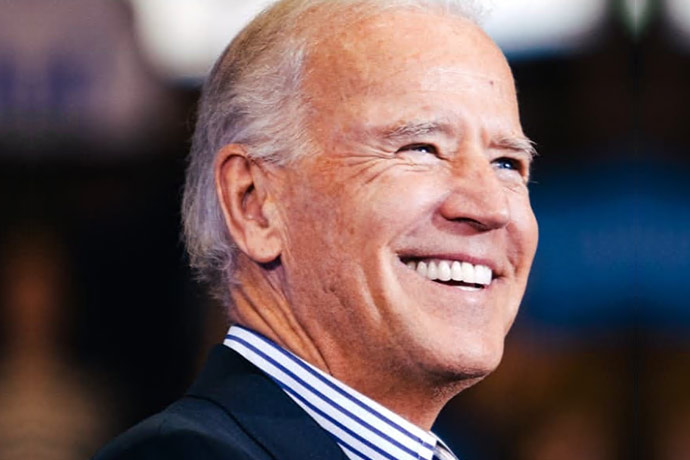

在美国,决策者和越来越多的公众似乎正在将注意力转向“新冷战”,中国的衰退很大程度上被视为地缘政治竞争的一部分。一些人对此感到松了一口气,然而这对美国人的经济前景意味着什么,仍然充满了疑问。还有一些人更为焦虑,他们想要了解中国的反应,并且担忧与一个不稳定大国斗争可能带来的安全后果,尤其是在应对国内不满情绪时。正如美国总统拜登8月初所说:“为了保持增长,中国过去的年均增长率为8%,现在接近2%。这并不太好,因为坏家伙在遇到问题时可能会采取不良行为。”

然而,即使不发生冲突升级,中国经济僵化的前景也会引发另一个问题:如果中国经济衰退,甚至长期停滞不前,那么世界其他地区会面临什么局面呢?

Wallace-Wells称,这并非小事一桩。在某种程度上,几乎没有美国人真正认识到,近半个世纪以来,所谓的“中国奇迹”一直推动着全球经济增长。据世界银行数据显示,从2008年到2021年,全球人均GDP增长了30%,而中国的人均GDP增长了263%,对全球经济增长的贡献率超过了40%。如果将中国从数据中剔除,那么这一时期全球GDP的增长将从51%降至33%,人均增长率也将从30%降至12%。换句话说,中国经济在摆脱大规模衰退方面的复苏势头非常强劲,以至于几乎使全球人均增长率翻了一番。但这还不是最令人印象深刻的时期。1992年,中国国内生产总值增长了14.2%;2007年,它再次达到了相同的高峰;此后的15年间,其平均增长率约为高峰值的一半。

Wallace-Wells称,中国的统计数据常常不太可靠,平均值通常会掩盖和淡化许多事实,但是中国的崛起对低收入群体的影响更为显著。在过去几十年里,有8亿中国人摆脱了全球贫困。实际上,正如戴维·欧克斯和亨利·威廉姆斯在2022年发表的一篇对全球发展放缓的敏锐文章中所指出的那样,过去40年的收益根本不是全球性的,而是归功于中国。根据他们的计算,自1981年以来,在全球“极端贫困”人口减少的总量中,中国约占45%,而在较不极端的人群中,影响更为突出:在全球范围内,达到5美元标准以上的人口中,近60%是中国人;而达到10美元标准以上的人口中,有70%是中国人。

然而,并不能把中国从经济史中剥离出来,将其余部分当作一种自然的反事实。一个国家的经济轨迹与许多其他国家的经济命运紧密相连,这正是全球化的含义所在。但全球化也意味着,中国的经济贡献不仅仅可以简单归结为其国内生产总值。因为中国通过自身的繁荣塑造了全球市场,成为天然的商业和金融中心、基础设施领导者、全球贸易伙伴和需求引擎,吸收了亚洲和整个世界所能提供或制造的大部分产品。一些国家通过模仿中国的制造业和城市化驱动的发展模式取得了成功,另一些国家则作为自然资源出口国从中国的繁荣中受益,并在中国催生的所谓全球商品超级周期中获益匪浅。在填充这一需求引擎的过程中,一些国家过早经历了去工业化,导致其没有足够的能力自主应对新的全球格局。哈佛大学肯尼迪学院的里卡多·豪斯曼表示,自1970年以来,只有20%的国家缩小了与美国的收入差距,其他80%则无法做到这一点。

虽然一些预测者热衷于将印度视为下一个中国,但这种简单的比较存在诸多问题。正如蒂姆·萨海最近在《外交政策》中详述的那样,印度的制造业近年来实际上已经萎缩,农业劳动力实际上在增加,私人投资在国内生产总值中的占比还不如十年前高。在总理莫迪的领导下,印度未能实现“健康先于财富”的式发展,这是它在快速攀升全球经济阶梯上所必需的基石。

那么未来会怎样呢?尽管世界大国设法避免了直接冲突,情况可能也不会理想。

十年前,经济学家罗伯特·戈登对增长的终结感到疑虑,前财政部长劳伦斯·萨默斯则提出了“长期停滞”的观点,他们主要关注的是美国的经济轨迹,以解释其在金融危机后的不景气。然而,美国疫情后出现的强劲复苏在一定程度上扭转了这种看法,使过去十年的缓慢增长看起来不太像顽疾,而更像是一种政策选择。

然而,在全球范围内,经济增长已经放缓了数十年。根据世界银行的数据,1962年到1973年期间,全球GDP的平均增长率为5.4%。在1977年到1988年期间,这一数字为3.3%。从1991年到2000年——被视为美国经济繁荣的十年,实际上中国的表现更为抢眼——平均增长率为3%。而在经济大衰退后,这一数字的增长更加缓慢。

这一切表明,在短期内可能会出现两种情况:一是维持现状,因为中国的经济增长已经放缓了一段时间。另一种可能是一种反向的“中国冲击”——不是中国的制造业繁荣摧毁了美国中西部等地的传统工业部门,而是中国的经济放缓削弱了其他所有国家的经济前景,尤其是东亚和东南亚与中国关系密切的经济体。

然而,这样的未来并不是不可避免的。一方面,这是因为中国正在努力解决问题;另一方面,因为中国更多地是一个制造国家,而不是一个消费国家,这使得全球不太容易受到中国需求波动的影响。另外,美国和欧洲已经摆脱了自动陷入紧缩政策的模式,而转而采取了可能在不确定情势下更具灵活性的方法。

然而,还有一个悬而未决的问题:如果能源转型是当今世界最显著的投资机会,那么发达国家摆脱紧缩政策的改变是否真的能够取代并最终发挥出中国过去40年繁荣的作用?在边缘发达国家是否能够跟上这股消费潮流?绿色转型——即便是像奇迹一般的转型——是否已经足够?毕竟,未来几十年的经济命运很大程度上取决于全球绿色转型的速度和规模,这一结果目前仍然难以预测。这种规模巨大的转型可能引发一场全球性的新工业革命,不仅涵盖能源,还包括基础设施、交通、工业和农业,这些领域都将被重新塑造和定义。

在绿色科技方面,中国也具有显著优势。近年来,中国的风电装机容量占据全球近一半,去年新增的太阳能装机容量也是如此。此外,中国还是全球最大的电动汽车出口国。即使中国经济放缓,其绿色产业在这个新的绿色世界中仍有可能蓬勃发展,这可能会对德国的汽车产业和美国发展本土可再生能源产业的愿景造成影响。

然而,还有一个未决的重大问题:如果能源转型是当今世界上最明显的投资机会,那么发达国家摆脱紧缩政策的改变能否真正替代并最终发挥出中国40年繁荣的作用呢?在发达国家的边缘,他们是否能够跟上这股消费浪潮?一场绿色转型——甚至是奇迹般的转型——是否足够?