自然雜誌刊發了文章,研究人員對不同投票方式優劣進行了比較。

美國在11月舉行的大選,只是全球選舉年中的最新一場。到2024年底,將有多達二十億選民參與投票。對於政治學者而言,這一年不僅是深入研究每場選舉的機會,也是比較不同投票制度的良機。

活躍的選舉周期重新引發了一個多年的辯論:在舉行自由公正選舉的民主國家中,某些選舉制度是否比其他制度更公平?

總體來看,許多選民似乎最支持一種被稱為比例代表制的選舉制度,即根據政黨獲得的選票比例來分配政府中的席位。在使用這種制度的民主國家,如丹麥和愛爾蘭,選民對本國民主制度的認可度相對較高,投票率也相對較高。

然而比例代表制也有其缺點,因此許多國家仍然堅持使用其他制度,如“領先者當選制”(FPTP)及變體。

科學家希望探討某些選舉方法,是否更有可能促進民主韌性或防止腐蝕性的黨派對立。這些研究結果可能會為政策提供參考,但在政治問題上,解讀差異在所難免。華盛頓特區智庫新美國的政治學研究員李·德魯特曼表示,“民主是一個複雜的系統”,數據可以有多種解讀方式。

政治學家在評估選舉制度和投票規則的公平性時,通常會參考系統的代表性或民主性等概念。這些術語對不同的人來說意義不同,但“代表性”的選舉制度,通常是指結果在多大程度上反映了各方的票數比例。

聖路易斯華盛頓大學的政治學家布萊恩·克里斯普說,“民主性”則通常指透明度和對公眾的問責性。

通過這些視角,可以看出主要類型的選舉制度之間的權衡。在FPTP或“贏者通吃”制度中,例如美國和英國,某一選區內得票最多的候選人獲勝,因此單一選區內的選民由一位獲勝的候選人代表。這類系統也被稱為“多數制”,盡管通常情況下,只要得票數比其他人多,即使未達到50%,也足以獲勝。

當獲勝者被匯總到多選區的立法機構中時,執政黨通常是獲得最多個人選票的政黨,盡管美國的制度曾經出現過例外。

FPTP系統還有一些子變體:例如在澳大利亞使用的排序選擇投票,確保了多數獲勝。選民對所有候選人或政黨進行排序,得票最低的候選人出局,其支持者的第二選擇票數被統計,依次進行,直到某一候選人超過50%的門檻。

而法國的決選投票則通過兩輪投票,讓領先的兩大黨派在第二輪中直接對決。

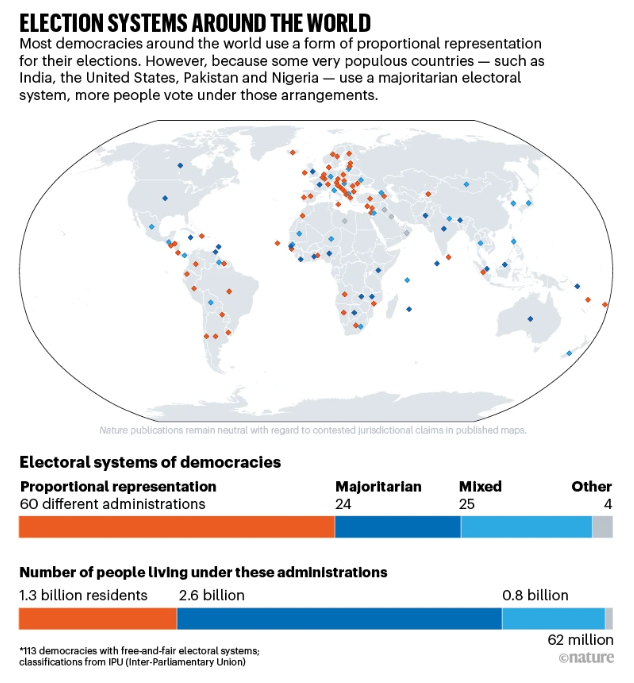

其他國家則使用同時包含比例代表制和FPTP元素的混合制度(參見“世界各地的選舉系統”)。例如在德國,選民可以在FPTP中選舉議員,同時也可以為一個政黨投票;議會中的第二級席位根據政黨的選票比例分配給各黨派。

公平性評估

政治學家在評估選舉制度和投票規則的公平性時,通常會參考系統的代表性或民主性。這些術語對不同的人來說意義不同,但“代表性”的選舉制度通常是指結果在多大程度上反映了各方的票數比例。聖路易斯華盛頓大學的政治學家布萊恩·克里斯普(Brian Crisp)說,“民主性”則通常指透明度和對公眾的問責性。

通過這些視角,可以看出主要類型的選舉制度之間的權衡。在FPTP或“贏者通吃”制度中(如美國和英國),某選區內得票最多的候選人獲勝,因此該選區的選民由一位獲勝的候選人代表。這類系統也被稱為“多數制”,通常情況下,只要得票數比其他人多,即使未達到50%,也足以獲勝。當這些獲勝者被匯總到多選區的立法機構中時,執政黨通常是獲得最多選票的政黨,盡管美國的制度有時會出現例外。

FPTP系統還有一些子變體:例如澳大利亞使用的排序選擇投票確保多數獲勝。選民對所有候選人或政黨進行排序,得票最低的候選人出局,其支持者的第二選擇票數被統計,依次進行,直到某一候選人超過50%的門檻。而法國的決選投票則通過兩輪投票,使領先的兩大黨派在第二輪中直接對決。

其他國家則使用既包含比例代表制又包含FPTP元素的混合制度(參見“世界各地的選舉系統”)。例如在德國,選民既可以通過FPTP選舉議員,還可以為一個政黨投票;議會中的第二級席位根據政黨的選票比例分配給各黨派。

多數制系統通常具有問責優勢。選民對誰負責其選區或國家政策有清晰的認識,並能在下次選舉中對其進行獎勵或懲罰。

相比之下,比例代表制中的問責性可能更為模糊。這些系統設計的初衷是,例如某黨贏得四分之一的選票,其將獲得大約四分之一的立法席位。因此,在某一選區排名第二或第三的政黨仍會得到一些代表權,選區實際上可能由多個黨派的候選人共同代表。

這種制度會導致多個政黨獲得相當大的選票份額,從而形成聯合政府,通常由得票最多的政黨挑選政府首腦。

與FPTP相比,比例代表制更明顯地代表了選民的偏好,包括邊緣群體的偏好。

然而,沒有任何系統可以完美公平:政治學家有時會提到美國經濟學家肯尼斯·阿羅在20世紀50年代的研究成果,他表明,在三種或以上的選項(如選票上的候選人A、B和C)之間,總是無法在滿足邏輯規定的同時進行公平排名(例如,如果A在B為唯一備選時會當選,那麼在有三個候選人時A也應當當選)。

這種問題在戰略性投票或“攪局”候選人的情況下尤為明顯。

“你不可能設計一個不會遇到權衡問題的系統,”亞特蘭大埃默里大學的政治學家瑪吉·彭恩說。

從另一個角度來看,比例代表制似乎能更好地使政府政策符合公眾的需求。政治學家會考察選舉制度的“響應性”,即當選機構是否對公眾輿論變化做出回應;以及“契合度”,即實施的政策是否符合公眾的期望。

例如,如果一個州有一項懷孕六周後禁止墮胎的法律,但公眾希望在26周後才禁止,而民選官員將法律改為15周後禁止,這種改變就是響應性的,但並不完全契合。

根據經濟合作與發展組織的數據研究,比例代表制的政策契合度高於多數制系統,盡管多數制系統在選舉官員和普通選民之間的契合度較高,因為最受選民歡迎的政策立場往往能反映在政策制定中,盡管這種政策範圍未必像多黨制那樣反映出選民偏好的分布。

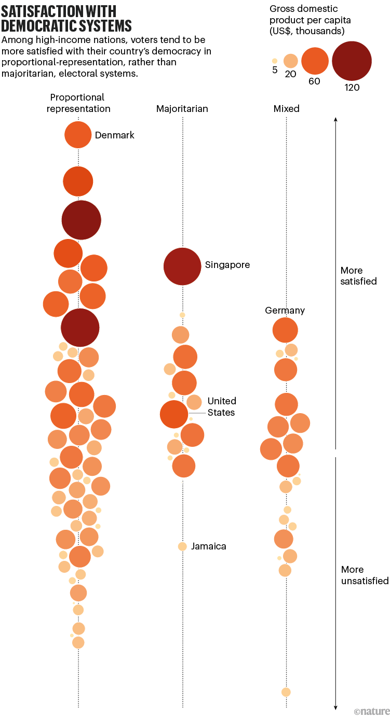

多年來,研究人員還通過幾十個國家的全國選舉調查,探討選民對自身民主和選舉制度的滿意度問題。明尼蘇達大學的政治學家大衛·塞繆爾斯說:“比例代表制似乎占了上風,能夠保證少數代表和少數權利。”

在這種制度中,當一個政黨獲得10%的選票時,仍將參與新政府的組成,支持者會感到自己有發言權,而不是被排除在外。

對比采用比例代表制和多數制國家的評估較為複雜。

例如,斯堪的納維亞國家、瑞士和荷蘭的選民對其選舉制度感到滿意,但這可能主要是因為這些國家相比其他國家更富裕。大衛·塞繆爾斯表示,“或許是因為瑞典就是瑞典,而這些國家本來就是富裕國家。”

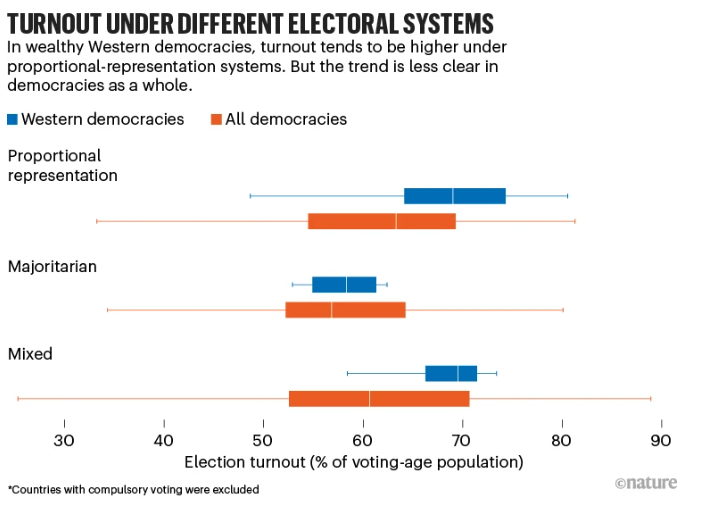

關於采用比例代表制的國家,是否比采用多數制的國家有更高的投票率,這也是一個有爭議的問題。對投票率的解讀各不相同,但低投票率可能意味着缺乏參與感或代表性,並可能影響選舉的合法性。

在高收入的西方民主國家中,比例代表制國家的投票率較高(排除澳大利亞等實行強制投票的國家)。然而,在更大範圍的民主國家範圍內,這一聯系就不那麼明顯了。

新西蘭常被引用為一個案例,在從類似英國的多數制轉換到類似德國的混合制後,投票率有所提高。這一變化源於選民對當時主要政黨的不滿,以及對工黨在兩次選舉中贏得最多選票卻未能掌握權力的憤怒。

選舉制度的變體是否會導致政治差異,是一個備受爭議的話題。法國政治學家莫里斯·迪韋爾熱在20世紀50年代提出,多數制選舉往往會導致兩黨制。這是因為支持較小政黨的選民,如果認為自己的選票將會被浪費或會削弱對更受歡迎政黨的支持,就會戰略性地投票給兩大主要政黨之一。

選舉制度對政治的影響

在過去的幾十年里,一些研究人員提出,兩黨制動態系統性地偏向於右翼政黨,部分原因在於經濟因素。

英國格拉斯哥大學的政治學家羅伯特·利涅拉認為,中等收入選民擔心,如果他們投票支持左翼政黨,在多數制的“贏者通吃”制度下,這些政黨偏向經濟再分配的政策將不受約束。相比之下,比例代表制下的多黨制則可能對這些顧慮有所緩解,因為多黨制意味着多個政黨對誰執政有影響。

今年5月,他與西班牙馬德里卡洛斯三世大學的佩德羅·里埃拉共同撰寫了一項研究,據認為這是首次提供實證證據。兩人分析了20個采用多數制或比例代表制的民主國家過去20年的選舉數據,研究了低收入、中等收入和高收入群體選民的選擇。

研究發現,即使考慮到個體的左右派偏好,並控制了各國政黨的意識形態差異,中等收入選民在不同選舉制度下的行為確實有所不同。即使考慮到他們個人的左翼或右翼偏好,並控制了不同國家政黨意識形態立場的差異。

選舉系統的彈性問題

或許最緊迫的問題是,某種選舉制度是否在面對極端主義或反民主政黨的崛起時更具抗風險能力。

比例代表制給了小黨派發聲的機會,因此可能讓極端觀點進入政治體系,這在今年的歐洲議會選舉中支持極右翼政黨增加的情況中有所體現。然而,德魯特曼認為,比例代表制國家或國際組織中更傾向於出現多個政黨,這使得系統在反民主勢力面前更有韌性。

即使選舉中突然出現極端主義政黨的崛起,這種系統也不一定會被破壞。例如,在荷蘭,盡管極右翼的自由黨在最近的選舉中贏得最多席位,但必須與其他政黨組成聯盟,領導人也必須在此過程中作出讓步。

多數制系統通常會壓制較小的政黨,包括極右翼政黨。然而,如果兩大主要政黨之一走向極端並贏得選舉,則幾乎沒有補救措施。

德魯特曼的研究指出,近年來,美國的兩黨制已表現出脆弱性,並陷入“末日循環”。在這種情況下,美國政治日益兩極化和分裂化,雙方不僅視對方為對手,更是敵人。

“這就是民主倒退的發生方式,當公眾認為贏得選舉比擁有選舉更重要時,便願意容忍反民主行為。”他認為,這一系統正逐漸將人們疏遠政治,並助長了有害的黨派對立,這些力量使民主更為脆弱。

極端黨派之爭不僅限於采用多數制選舉的國家。

加州大學洛杉磯分校的政治行為學研究員斯圖爾特·索羅卡指出,以色列是一個例外,其采用比例代表制,但因其獨特的政治曆史以及較低的選舉門檻(僅為3.25%),而導致小型極端政黨也能進入議會,進而使議會分裂。

然而,通常情況下,聯合政府中較大的政黨會對邊緣極端政黨的立場進行適度調整。

讓多數制系統更公平

美國的多數制選舉系統,因其選舉人團制度而面臨特別嚴重的不公平問題(這種制度在20世紀末已被其他所有民主國家廢除)。在這一制度下,總統選舉最終由538名總統選舉人投票決定,這些選舉人分配到各州的數量僅大致與選民數量成比例。

這種不均衡,使得一些投票結果接近的州在最終總統投票中影響更大。而在大多數州,總統選舉人票在匯總區級選舉結果後都歸屬於單一政黨獲勝者。因此,大多數選民發現自己身處一個固定的單一黨派州,使得他們的選票很難產生實質性改變或讓他們的訴求在競選中得到反映。

這一制度的弊端已多次顯現,最近一次是在2016年和2000年,最終的選舉結果是贏得總統選舉人的候選人獲得的選票少於對手。

“選舉人團制度是極端的,也是一個時代的遺物,”塞繆爾斯說,“但它不會消失。”

盡管美國民主的質量如今顯然比種族隔離時期更好,當時許多地方的黑人投票權受到嚴重限制,民權運動減少了投票的障礙。然而,調查顯示,對一些問題的不滿情緒廣泛存在,例如選區劃分操縱,這會使立法者繪制的選區地圖。使單一政黨獲得比公平地圖應得的更多席位,以及右翼立法者尋求增加新的投票限制以提高其政黨選舉機會的做法。

排名選擇投票已在一些州和聯邦選舉中越來越受歡迎。這種方式允許選民在不擔心浪費選票或削弱主要候選人機會的情況下,優先選擇第三方或獨立候選人,因為如果他們的首選被淘汰,其次選項將被計算。

緬因州和阿拉斯加已在州和聯邦選舉中采用了這種版本,而內華達州和俄勒岡州的選民將在11月考慮相關的選票提案。一些地區還使用排名選擇的比例版本,用於填補多個席位,而不僅僅是一個。

索羅卡表示,排名選擇投票可能“能在一定程度上收獲標準比例代表制和領先者當選制的好處”,但實證證據有限。盡管這種制度在地方層面上的實驗案例增加,維也納大學的政治學家卡羅琳娜·普萊西亞指出,總體上的改革似乎不太可能。

而西方新英格蘭大學的政治學家傑克·桑圖奇則指出,到目前為止,美國的多數制系統中的排名選擇並沒有顯著提升任何第三方的影響力,也沒有打破兩黨制的主導地位。

德魯特曼認為,美國引入排名選擇投票的努力效果有限,並不能真正改變該國政治的核心問題。他認為,這種制度仍然推動兩黨制,未能在地區或州一級實現比例代表制。

他的目標是推動更多政黨參與,賦予更多選民發聲機會,並建立跨黨派聯盟,而不是通過排名選擇投票來選舉特定候選人。不過,他也認為這些改革嘗試是積極的信號:“選舉改革顯然引起了人們的興趣。”