谷贱伤农,肉贱也是一样。

2024年,中国人突然就实现了牛肉自由。

在一些地方的菜市场,卤牛肉已经降到30多元一斤;要是在线上购买,最便宜的进口牛肉甚至只要20元/斤左右。

牛排的价格,都快跟猪排一样了。

如果你经常出去吃或点外卖,应该也明显感觉到,店家们越来越大方,居然舍得放大块肉了。

反映到餐桌上,更加直观。

9.9元起的牛肉饭、38元满满一锅的牛肉火锅、88元无限畅吃的牛肉自助……

久而久之,原本还挺渴望的牛肉,现在都吃得腻了。

但一切都是有代价的。

国民牛肉自由的代价,就是本土的17万肉牛养殖户。

据中国肉类协会测算,2024年11月,平均每出栏一头肉牛亏损1600元以上,连续8个月亏损超过1000元,大约70%养殖户入不敷出。

中国畜牧业协会更是呼吁,牛肉过度进口已对我国肉牛产业造成实质性损害,养殖端亏损将引发养殖户规模性退出,如不尽快采取措施,肉牛养殖业或将面临根基动摇的困境。

对此,很多人的选择是冷眼旁观、乃至反对态度。

过去20年,你们赚钱的时候不吭声,现在亏了一年就受不了了?

怎么中国人就不能吃便宜牛肉了?

……

更有意思的是什么呢?

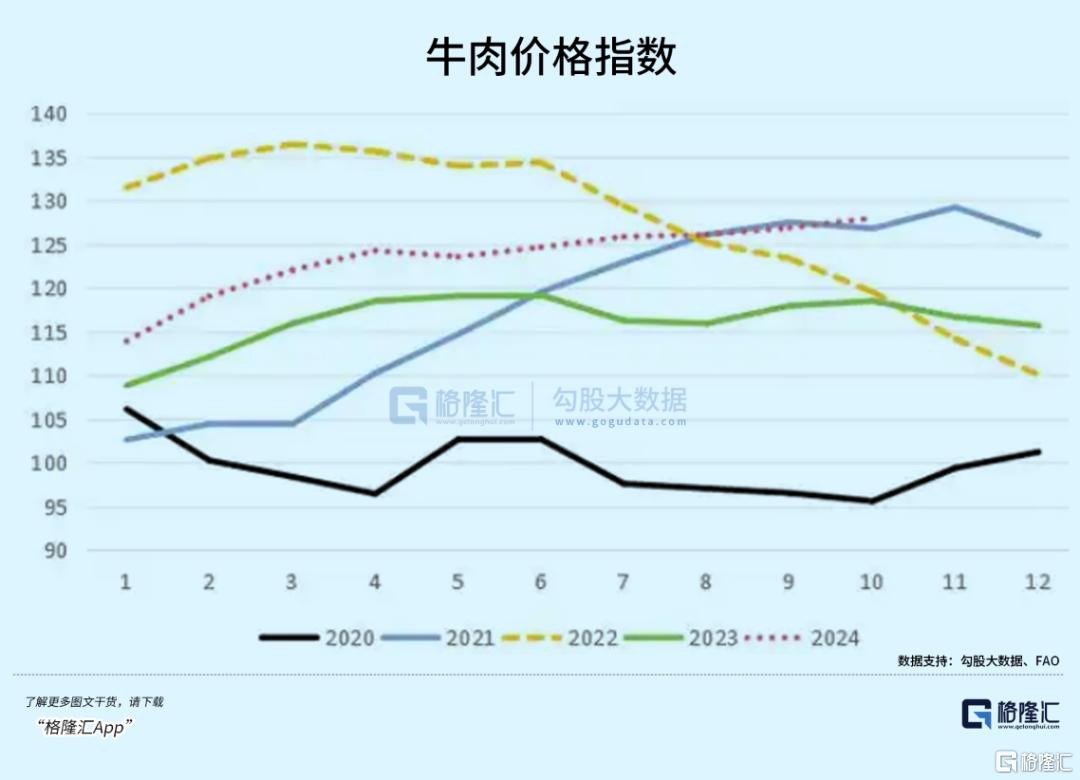

据联合国粮农组织(FAO)的数据,受干旱影响,截至2024年10月,全球牛肉价格较年初上涨了12.4%,达到2020年以来最高水平。

也就是说,全球牛肉普遍处于“牛市”中,只有中国的牛肉价格反而在下跌。

跟股市挺像的。

万年3000点只是表面现象,本质原因是制度不够完善。

01 价格战

牛肉为什么突然便宜了?很多人都知道个大概。

2020年11月,中国与阿根廷签署货币互换协议,后者获得“自由支配”350亿人民币的权力,用以偿还IMF的债务。

按照协议,2024年6月和7月,阿根廷政府应向中国人民银行分别还款29亿美元和19亿美元。

但彼时,刚刚上台半年的米莱正在推行休克疗法,根本没有能力还钱,于是将还款时间延迟到2026年7月。

但即便到明年,这钱能不能还得上,依然不好说。

没钱怎么办?拿物抵。

阿根廷拥有地球上最辽阔、最肥美的天然牧场之一潘帕斯大草原,牛肉多且非常优质。

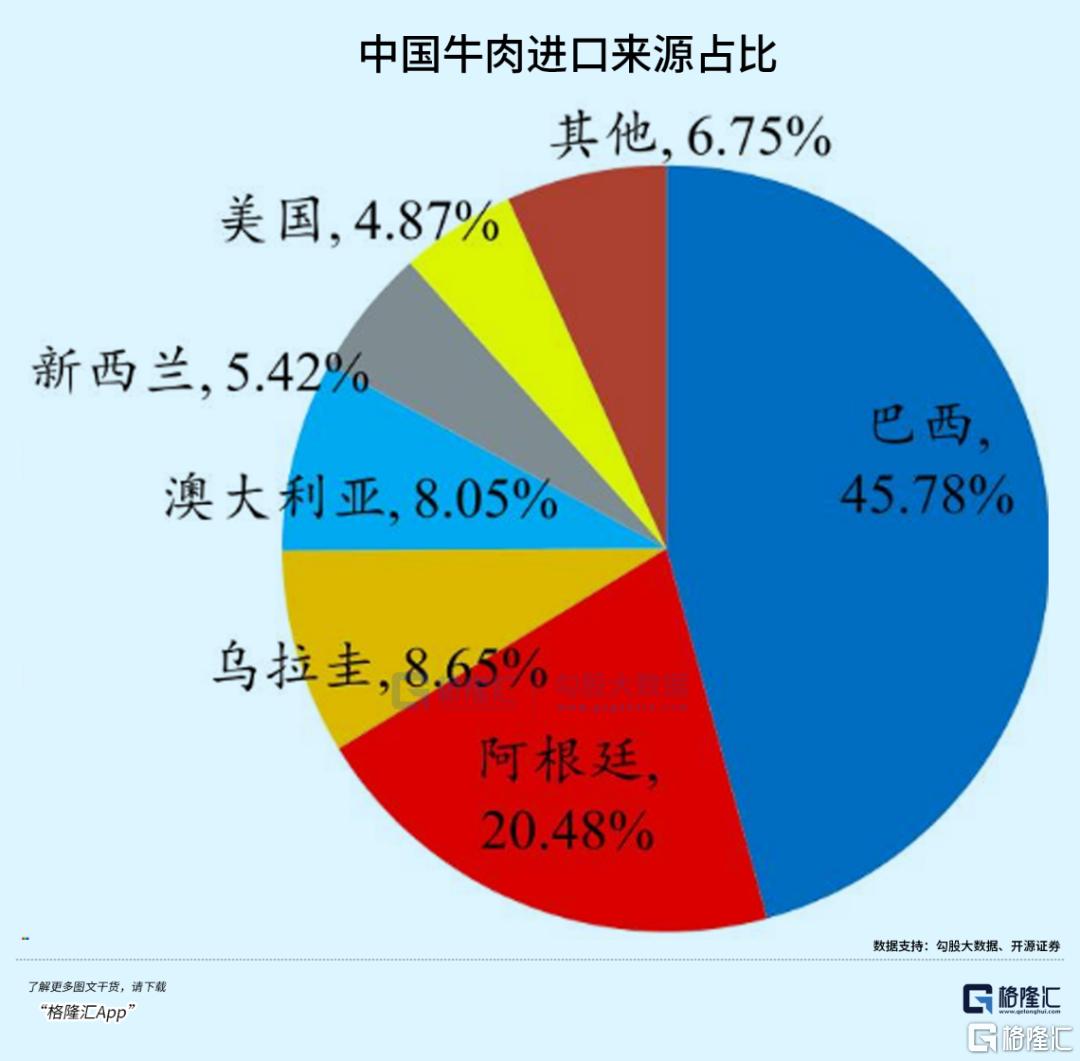

2024年,阿根廷牛肉出口量为120万吨,其中40万吨流向中国;总额2.11亿美元,折合人民币平均约13元/斤。

40万吨虽然很多,但中国目前牛肉的年进口量超过250万吨,其中本身就有来自阿根廷的份额。

2023年,阿根廷向中国出口牛肉31.8万吨,仅仅只比2024年少8万吨而已。

如果只考虑到这8万多吨的增量,怎么也不可能对牛肉价格造成那么大的冲击。

问题出在另一件事上。

阿根廷想着抢占中国牛肉市场,但中国进口牛肉最大的贸易伙伴其实是巴西。

原本的格局中,巴西进口牛肉占比接近一半,阿根廷仅20%出头。

中国虽然加大了牛肉进口配额,但为了一定程度上保护本国的养殖户,增量十分有限。

这种情况下,怎么办?

只能卷价格呗。

2024年,中国进口牛肉的平均到岸价降至34.71元/公斤,同比下降21%。

而且照目前的态势,2025年还得继续卷。

但再这么下去,国内的养殖户们,就快吐血了。

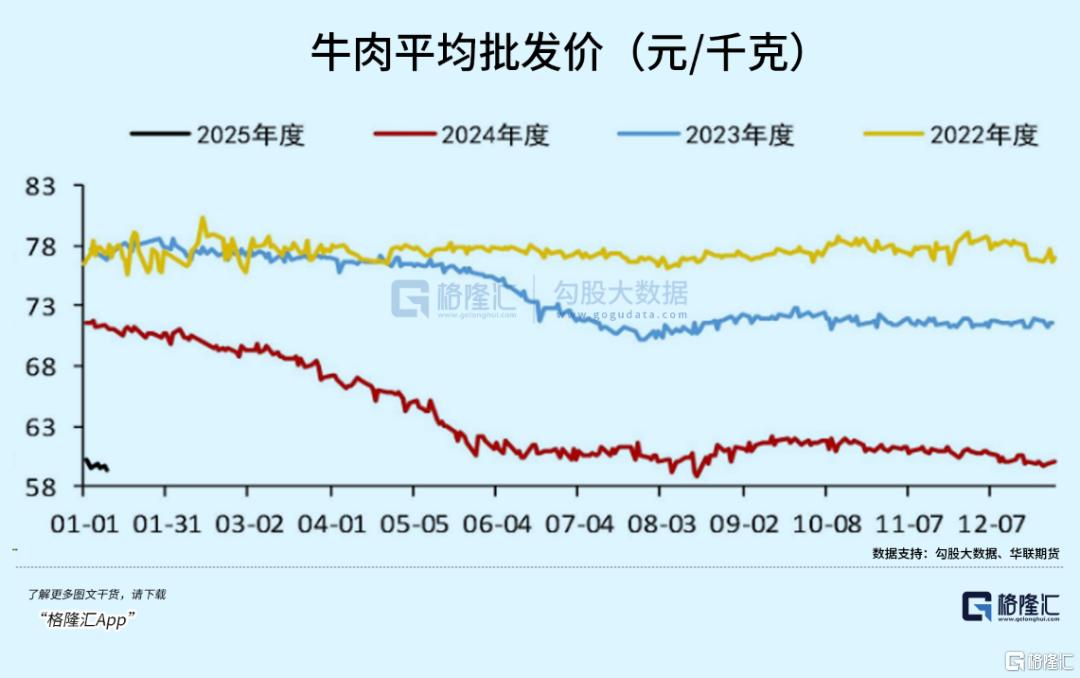

据农村农业部数据,中国牛肉批发价连续12个月下跌,仅近半年就跌近四分之一。

消费者们是吃得爽了,但养殖户倒了血霉。

目前,全国60%以上的肉牛养殖户深陷亏损,平均每养一头牛亏1600元。

更糟糕的是,全国基础母牛存栏量还在急剧下降。

这就意味着,即便行情好转,行业只需要4-5年时间来恢复元气。

这种现象,值得每一个人思考:牛肉突然变得如此便宜,究竟算不算好事?

对占据大多数的消费者而言,这当然是好事,而且希望价格继续下跌,跌到10块钱一斤才好。

但对全国17万牛肉养殖户而言,他们毫无疑问会呼吁国家限制进口,避免更多同行因此倒闭。

这本身,就说不上谁对谁错。

另外,中国是全世界第三大小麦进口国,对小麦的需求也是非常大的,年进口量超过一千万吨。

恰好,阿根廷是全球第七大小麦生产国,今年又是个丰收年。

眼看牛肉快卷到头了,阿根廷小麦出口商正计划向中国大规模出口小麦。

而早在2022年,中国就已经允许俄罗斯全境小麦进口,缓解对方出口压力的同时、也能买到大量便宜粮食。

阿根廷正是缺钱的时候,一旦他们与俄罗斯再度展开价格战,国内小麦的价格也有可能会像牛肉一样猛降。

届时,我们是吃得开心了,但农民又怎么办呢?

02 不同的选择

话说到这里,所有人一定有一个疑问。

为什么进口牛肉/粮食比本土的便宜,一旦大量进口本土的养殖户/农民一定竞争不过?

直观的原因是价格。

国产牛肉或小麦的价格,确实比别人高,质量上也不一定比别人好。

为什么我们的农产品价格高?因为成本高。

国产牛肉不仅本身养殖成本就高,还要承担增值税等多项费用,自然不可能与进口牛肉抗衡。

那又为什么成本高呢?

这才是问题的关键。

理论上,农业品的利润率无论如何也赶不上工业品,种地远远不如去当工人;但事实上,大部分发达国家,农民都属于收入相对富裕的群体。

为什么会有这种现象?因为大部分工业国家,都采取的是以工业反哺农业,以此作为社会的缓冲剂。

最典型的就是美国。

从1933年开始,美国就一直保持超高的农业补助,平均下来农民40%的收入都来自补贴。

这个数据,随着年代的推移不仅不降,反而还更高了,目前高达46%。

补贴高,不仅仅意味着农民的收入高。

同时还意味着,农民的实际生产成本,被大幅降低。

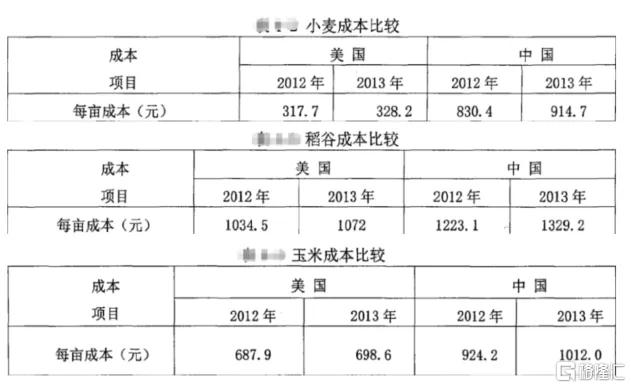

下图是中美两国小麦、稻谷、玉米的生产成本比较,中国的粮食生产成本远远比美国高。

既然如此,美国农民的粮食出售价,即便比中国农民更低,收入也比我们这边高。

为什么美国农民富有而中国农民贫穷?更早使用现代化生产只是表面原因之一,这个才是最本质的。

除了美国,与我们目前情况更接近的是曾经的日本。

众所周知,日本诸岛贫瘠,对粮食的进口依存度比中国高得多。

按理来说,日本大量进口粮食和肉食,一定会像我们现在一样,对本国的农民和养殖户造成巨大的冲击。

但实际上,日本农民不仅没有受到太大影响,而且不需要去卷价格,甚至卖得更贵也不愁市场。

据日本农林水产省的数据:全国农民平均年收入为450万日元,比东京企业员工的平均年收入高出12万日元。

毫无疑问属于相对富裕的群体。

之所以这样,主要有两个原因。

首先肯定还是补贴,日本农民的收入,也有至少40%来源于政府补贴。

但日本不是美国,即便给相同的补贴,本地农户依然不可能竞争得过美洲得天独厚的农民。

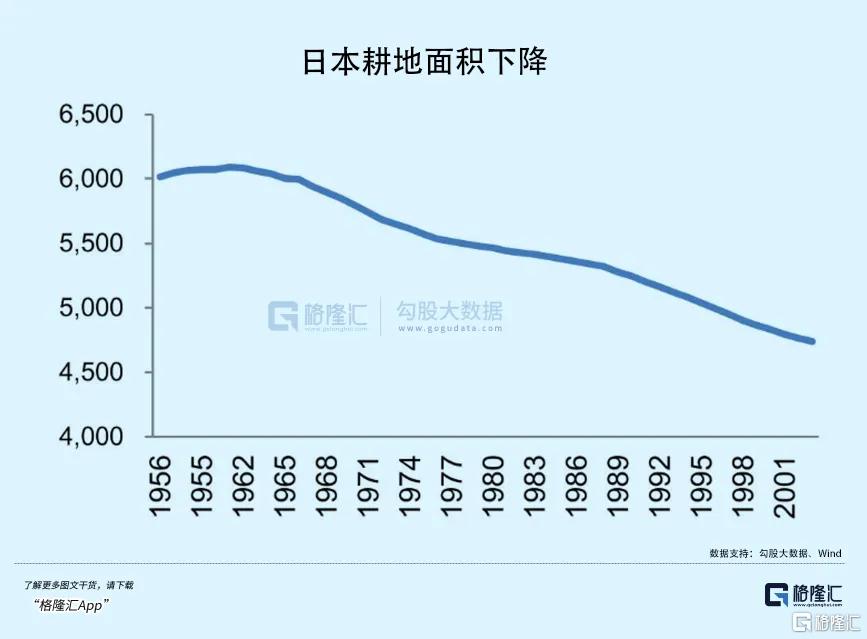

日本农业的困境,不仅仅是人多地少而已,更关键的是80%地区是丘陵和山地、没有大平原,无法学美国那样大规模搞农业机械化。

所以除了补贴,日本人为将本土农产品的售价提高?

怎么提高?

早在1961年,日本就推出《农业基本法》,旨在缩小工农收入差别。

简单来说,就是:政府以极高的价格收购农产品,确保农民的基本收入不低于城市工人。

那问题就来了,你高价收,绝不可能也高价卖,不然城市居民怎么办?

这个时候,有一个组织发挥了作用:农业协会。

早在1950年,农协就吸收了去昂99%的农民,承包了全国80%的农业生产资料和90%的农产品销售。

它不单单是个民间经济组织,更拥有庞大的政治能量,影响国会30%的席位。

在这股力量的推动下,日本政府继续推出“减反政策”:政府根据市场需求,给农民制定一个固定生产量,鼓励农民按这个量生产。

多出来的地,不论是休耕、还是轮作,补贴不变。

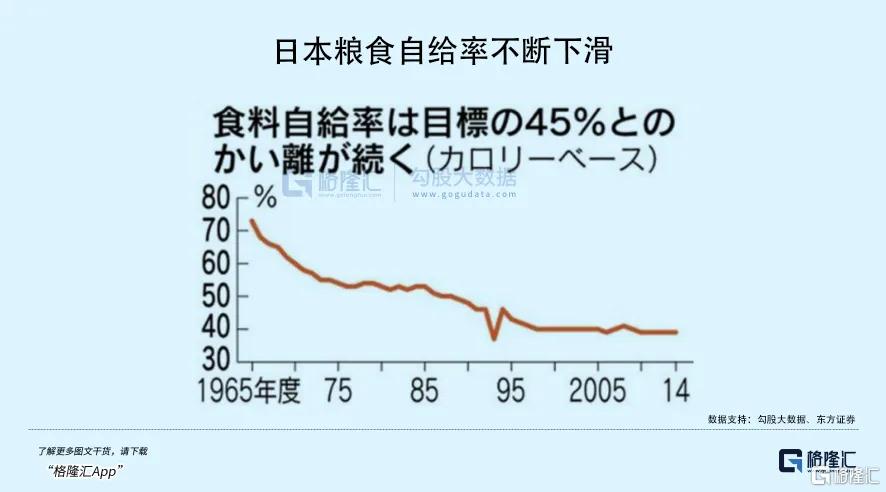

如此一来,直接导致日本本来就不多的耕地,弃耕面积从1975年的13.1万公顷上升到42.3万公顷;粮食自给率也从1967年的80%,一路下滑到如今的37%,在全球属于垫底水平。

耕地减少,日本农民不仅没有遭到经济损失,反而越来越富有。

物以稀为贵。

在政府、农协、民间多方面的宣传和运作下,日本各地实行“一村一品”战略,推出熊本西瓜、夕张蜜瓜、岐阜草莓、晴王葡萄等等天价品牌。

日本政府还在鼓励“高端”农产品出口的同时,限制大量进口外国农产品,以此保证本国农产品的竞争力。

日本农产品精细、高端的形象,就此推向全世界。

包括现在,国内市场乃至绝大部分人的潜意识中,日本的食材,就是绿色、健康的象征。

至于是不是,当然不是。

比如最知名的和牛,卖得这么贵,但真没有多好吃。

日本拓殖大学教授竹下正哲在《拯救日本的未来农业》中早就坦白:日本农作物是在农药里‘泡大’的。

这波宣传,究竟算不算成功?

至少对农民和养殖户来说,是很成功的;城市居民,则因此失去了“水果自由”、牛肉自由等等。

但归根结底,本质上就是让渡一部分国家现代化的利益给农业,这是合理的。

03 尾声

我们常说“谷贱伤农”。

但谷贱了究竟该怎么办、谷为什么会贱?大部分人除了悲天悯人、并没有去深究。

回归到现在的牛肉降价、养殖户亏惨,以及接下来有可能出现的小麦降价、农民血亏……

本质上的原因,还是因为过去多年,我们对农业生产的补贴并不够。

试想一下,假如中国农民种一亩地,只有1000元利润,年轻人是宁愿去拧螺丝也不种地的。

但国家给你发500元补贴,积极性是不是就提高了?

如果更进一步,给农民一定程度的定价权,防止“谷贱伤农”,积极性是不是就更高了?

养殖也是同理。

不过,如此一来,若以日本为榜样,城市居民或许会在一定程度上失去现在拥有的“水果自由”。

但也正如前文所说,以工业反哺农业、让出一部分利益,是合理的。

这是全世界大多数国家早已验证过的正确方向,也是我们如今正面临着的最现实的问题。(全文完)