近期,华尔街日报概括了中国经济发展中的多重问题,指出中国摆脱贫困、走向大国的经济模式似乎已经遭遇挫折。

(截图自华尔街日报)

多年来,中国借助投资于工厂、高楼大厦和基础设施,带来了长期的高速增长,让大部分人脱离了贫困,使其成为全球出口巨头。

然而,这种模式现在已经失效。

当中国努力赶超时,这种模式能够奏效,但现在中国深陷债务泥潭,建设项目所需的资源不再充足,一些地区的桥梁和机场空置严重,数百万套公寓空置无人入住。

更为严重的是,投资回报率急剧下降。

尽管中国早在数月前就结束了动态清零政策,全球也已经从大流行病中恢复,但最近,云南地方政府表示将花费数百万美元建造一个庞大的新冠检疫设施,占地面积相当于三个足球场那么大。

其他地区也在采取类似措施。在私人投资疲软、出口不振的情况下,政府官员表示别无选择,只能通过借贷和建设来刺激经济。

现在经济学家认为,中国正在步入一个增长速度显著放缓的时代,不利的人口结构以及与美国及西方盟国之间不断扩大的鸿沟,正威胁到外国投资和贸易。事态恶化,这或许不只是经济疲软的阶段,更可能是长期高速增长时代的黯淡谢幕。

哥伦比亚大学经济学教授亚当·托兹称:"我们正在见证经济史上最戏剧性的转变。"

未来会怎样?

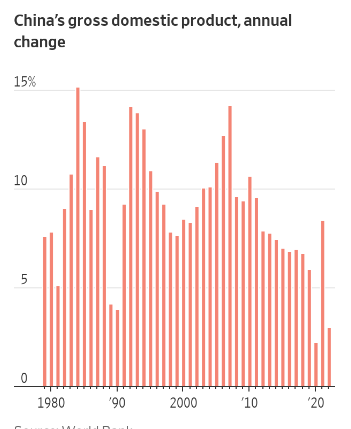

展望未来,国际货币基金组织预测未来几年中国的GDP增长率将低于4%,不及过去40年的大部分时间。资本经济公司的数据显示,中国的趋势性增长已从2019年的5%减缓至3%,预计到2030年将降至2%左右。

(图源:世界银行)

以这个速度,中国可能难以实现国家主席习近平在2020年提出的将经济规模在2035年翻一番的目标,这可能使中国更难从中等收入新兴市场脱颖而出,也可能意味着中国永远无法超越美国成为全球最大经济体,这正是中国多年来的雄心壮志。

然而,以往关于中国经济衰退的诸多预测都被证明偏颇。中国蓬勃发展的电动汽车和可再生能源产业表明中国仍然有能力引领市场。与美国关系的紧张可能会推动中国加快人工智能和半导体等技术的创新,从而开辟新的增长道路。

同时,如果中国政府愿意,也可以通过扩大财政支出等手段刺激经济增长。

尽管如此,经济学家普遍认为,中国经济已进入一个更具挑战性的时期,以往刺激经济增长的方法所带来的回报将会逐渐减少。

(图源:The Lowy Institute、Bruegel)

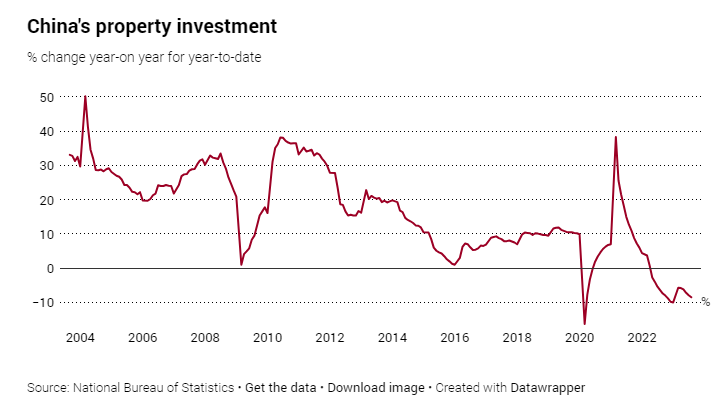

在疫情爆发之前,压力已经显现。中国政府通过增加借款和发展房地产市场来维持经济增长,有时候房地产市场占据中国GDP的25%以上。

疫情初期,中国成功遏制病毒,而美国消费者在大流行期间的支出增加,这进一步掩盖了中国经济问题。然而,随着房地产泡沫破裂,西方对中国产品的需求减弱,债务达到不可持续水平,中国的经济问题逐渐显现。

近几个月来,中国经济前景更加暗淡。制造业活动下降,出口减少,年轻人失业率创下历史新高。随着整体经济陷入紧缩,中国最大的房地产开发商之一碧桂园控股甚至面临违约的风险。

中国重演类似日本的经济放缓?

一些经济学家认为,如果中国政府不采取更积极的刺激措施,不努力重振私营部门的企业活力,中国的经济放缓可能会演变成长期停滞,就像日本自上世纪90年代以来所经历的情况,当时房地产泡沫破裂导致了多年的通货紧缩和有限的经济增长。

(图源:世界银行)

然而,与日本不同的是,中国尚未成为富裕国家,人均收入远低于更先进的经济体。2022年,中国的人均国民收入约为12,850美元,低于世界银行将其列为"高收入"国家最低标准的13,845美元。

与此相比,日本2022年的人均国民收入约为42,440美元,美国约为76,400美元。

中国经济的疲软可能会削弱民众对习近平的支持,尽管目前尚无明显的有组织反对迹象。一些美国分析人士担心,中国政府可能会在经济增长放缓时变得更加压制国内,更加强硬地对外,从而增加冲突的风险,包括可能在台湾问题上发生冲突。

在政治筹款活动上,拜登表示,中国的经济问题是一颗"定时炸弹",可能会促使中国领导人采取不良行动。

中国官方媒体新华社则对此作出反驳,称拜登试图将抹黑中国作为其解决美国经济问题的"大战略"的一部分。评论还表示,尽管面临一些挑战,但中国今年的经济复苏势头强劲。

中国官员已采取了一些措施来刺激经济增长,包括降低利率。

中国世纪

中国曾经历一场令人惊叹的变革。自1978年邓小平开启"改革开放"时代以来的40年间,中国始终稳定前行,积极 embrace 市场力量,向西方敞开大门,特别是通过国际贸易和投资。

根据世界银行的数据,这段时期内,中国的人均收入增长了25倍,超过8亿中国人走出贫困,占据了全球减贫总人口的70%以上。从一个曾经饱受饥荒之苦的国家,中国发展成为世界第二大经济体,也成为美国领导地位的最大挑战者。

学界对中国崛起深感着迷,以至于有人将这个主导世界经济和政治的时代称为"中国世纪",犹如上个世纪被誉为"美国世纪"一样。

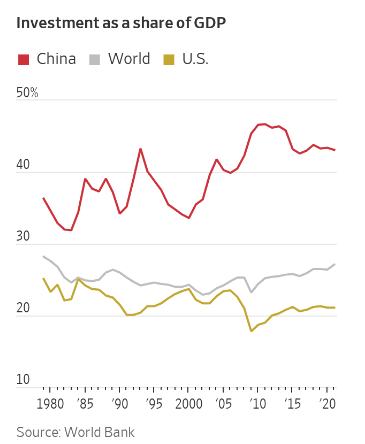

支撑中国经济繁荣的关键,是对国内基础设施和其他实物资产的大规模投资。在2008年至2021年之间,平均每年约有国内生产总值的44%被用于这些领域。相比之下,世界范围内的平均水平仅为25%,美国约为20%。

这种大规模的投资部分得益于"金融抑制"政策,即国有银行将存款利率设置得较低,从而以较低成本融资,为建设项目提供资金。这一政策促使中国兴建了成千上万英里的高速公路,兴建了数百个机场,还打造了全球最大的高速列车网络。

然而,随着时间的推移,过度建设的迹象逐渐浮现。

根据中国西南财经大学的一项研究,在2018年,约五分之一的中国城市公寓(至少13亿套)被估计处于无人居住状态,这是迄今为止可以查到的最新数据。

据中国媒体报道,中国南部海南省儋州市的一个高铁站耗资550万美元兴建,然而由于客流需求过低,一直没有投入使用。海南省政府表示,维持车站运营将导致"巨大损失"。

贵州是中国最贫困的省份之一,去年的人均GDP不足7200美元,但却拥有1700多座桥梁和11个机场,比中国前四大城市的机场总数还多。截至2022年底,该省的未偿债务约为3880亿美元,因此在4月份不得不请求中央政府提供援助,以维持财政稳定。

哈佛大学经济学教授肯尼斯·罗格夫表示,中国的经济崛起与许多其他亚洲经济体在快速城市化时期的经验相似,也类似于二战后德国等欧洲国家的情况,当时大量投资于基础设施促进了经济增长。

然而,与此同时,中国几十年来的过度建设与上世纪80年代末和90年代的日本基础设施建设热潮相似,都导致了投资过度。

他指出:"最重要的问题是,在建设过程中遇到了递减收益问题,能够取得的进展有限。"

经济学家估计,如今中国每投资1美元,只能实现约9美元的GDP增长,而十年前这个数字不到5美元,而20世纪90年代稍高于3美元。

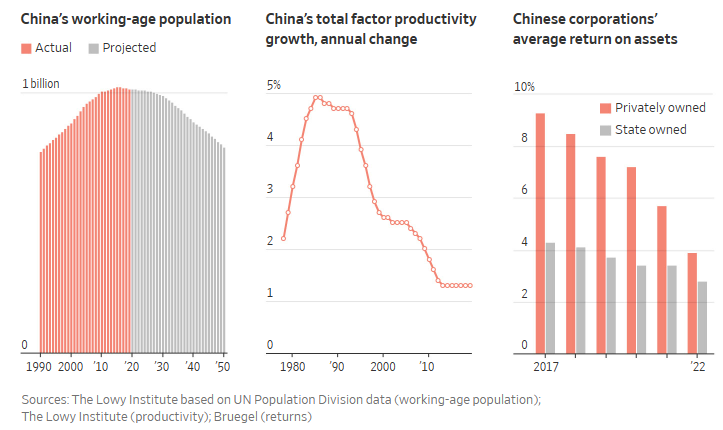

新加坡国立大学东亚研究所所长伯特·霍夫曼表示,私营企业的资产回报率已从五年前的9.3%下降至3.9%,国有企业的回报率从4.3%下降到2.8%。

同时,中国的劳动力正在减少,生产率增长也在放缓。霍夫曼的分析显示,从20世纪80年代到21世纪初,生产率提升约占中国GDP增长的三分之一。然而,在过去十年间,这个比例已降至不到六分之一。

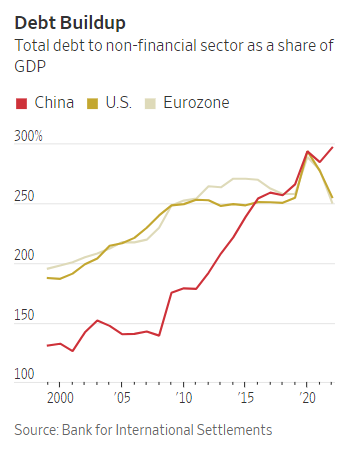

债台高筑

中国许多地区的解决办法,是不断借贷和建设。国际清算银行的数据显示,截至2022年,包括各级政府和国有企业在内的债务总额,占中国GDP的比例将近300%,超过了美国的水平,而2012年的比例还不到200%。

(图源:BIS)

大部分债务由城市承担。根据国际货币基金组织(IMF)的数据,受限于中国政府对直接借款为项目提供资金的规定,这些城市转而求助于资产负债表外融资工具,预计这些工具的债务今年将达到9万亿美元以上。

据总部位于纽约的经济研究公司荣鼎咨询(Rhodium Group) 估计,在地方政府用于资助项目的融资公司中,只有约 20% 有足够的现金储备来履行短期债务义务,其中包括国内外投资者持有的债券。

在正打算建设巨大检疫中心的云南,多年来大量的基础设施支出拉动了经济增长。官方斥资数千亿美元建造了亚洲最高的悬索桥、6000 多英里的高速公路,以及比中国许多其他地区还多的机场。

这些项目促进了旅游业的发展,并帮助扩大了云南产品(包括烟草、机械和金属)的贸易。2015 年至 2020 年,云南是中国经济增长最快的地区之一。过去几年,云南的经济增长有所减弱。由于土地出让收入减少,房地产市场下滑对地方财政造成了沉重打击。

根据中国评级机构联合评级(Lianhe Ratings)的数据,云南的债务收入比从2019年的108%上升到2021年的151%,突破了国际货币基金组织规定的150%的警戒线。

惠誉国际评级公司今年早些时候表示,云南省用于资助基础设施建设的融资公司存在风险,因为这些公司的借款规模庞大,而且政府财政紧张。

然而,云南仍在继续玩大的。

2020 年初,云南省政府表示计划斥资近 5000 亿美元用于数百个基础设施项目,其中包括一项耗资超过 150 亿美元的计划,旨在将长江部分河段的水引到这个省干旱的中部地区。

云南文山市 2 月份发布的一项计划,将 "永久性 "检疫中心列为旨在促进经济稳定的几项措施之一。政府于 6 月正式招标建设该中心后,当地居民对资金的使用提出了质疑。

微博的一位用户写道:"真是浪费钱。"

一名云南官员证实了建设检疫设施的计划,预计将于今年年底完工,但拒绝发表进一步评论。

加强控制

在北京权力核心,高级官员们已经开始意识到,过去几十年的增长模式已经触及瓶颈。习近平去年发表的一次直言不讳的演讲中,对官员们仅仰赖借贷扩大经济活动的方式进行了批评。

他警告说:"有人认为,发展就是投资项目、扩大投资规模。"他敦促道,"不能一成不变地继续过去的路线。"

然而,至今为止,习近平及其团队在摆脱中国传统增长模式方面所采取的行动还不够。

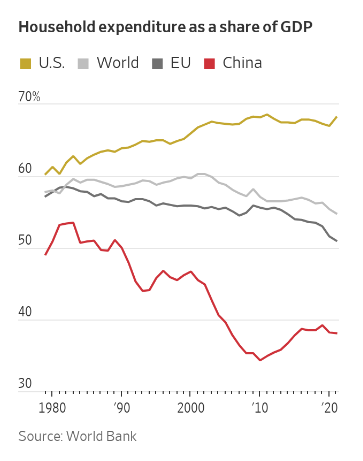

经济学家们认为,最为明显的解决办法是,中国应该将重心转向促进消费支出和服务业发展,以创造一个更加平衡的经济,使其更加类似于美国和西欧的经济体系。世界银行的数据显示,中国家庭消费仅占国内生产总值的约38%,而近年来这一比例相对保持不变,而美国的这一比例约为68%。

(图源:世界银行)

要改变这一状况,中国政府需要采取措施,鼓励人们增加消费,减少储蓄。这可能包括加强中国薄弱的社会保障体系,增加医疗和失业福利等措施。

然而,了解中国政府决策的人士表示,习近平及其一些高层仍对美国式的消费模式抱有疑虑,他们认为这种消费可能导致浪费,而当前中国的重点应是加强工业能力,为应对可能出现的与西方的冲突做好准备。

中国领导层还担忧,让个体决定如何支配金钱可能会削弱国家权威,而并不会带来中国政府所期望的增长。

最近公布的一项旨在促进消费的计划因缺乏详细细节而受到国内外经济学家的批评。该计划建议推广体育和文化活动,并在农村地区建设更多便利店。

与此相反,习近平领导的领导层更加强调政治控制,试图使中国成为一个更大的工业强国。在政府青睐的半导体、电动汽车、人工智能等领域,中国加倍加强国家干预,力图独占鳌头。

尽管外国专家对中国在这些领域取得进展并不怀疑,但他们认为仅靠这些领域的发展还不足以提振整体经济,也难以为数以百万计即将投入劳动力市场的大学毕业生创造足够的就业机会。

中国政府已投入数十亿美元,试图建立本土半导体产业,减少对西方的依赖。然而,结果却是扩大了相对落后的芯片生产,而非类似台积电那样的先进半导体生产。在一些失败的项目中,有两家知名的代工厂获得了数亿美元的政府支持。

就在上周,恰逢北京公布了一系列令人失望的经济数据,党刊《求是》刊登了习近平六个月前对高级官员的讲话。在这次讲话中,习近平强调了关注长期目标,而非单纯追求西方方式下的物质财富。他呼吁要保持历史的耐心,坚持稳中求进、循序渐进、持续推进。