日经的专栏文章说,亚洲各国与中国的贸易关系正在发生结构性转变。在过去三年中,该地区大多数经济体对中国的出口占其整体出口的比重不断下降,而与此同时,从中国进口的比重却在不断上升。

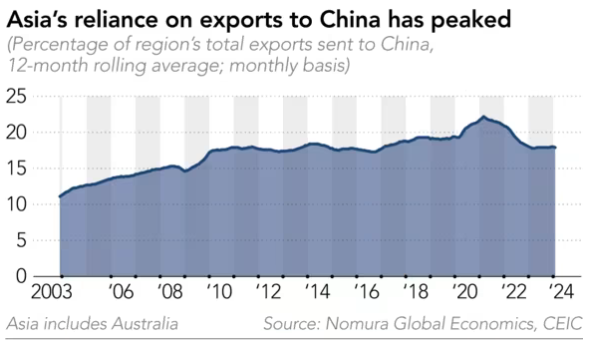

12 月,美国超过中国大陆,成为韩国和台湾的第一大出口目的地。总体而言,与 2021 年 4 月 22% 的峰值相比,2 月份这一地区对华出口份额下降至 17.9%。

下降的不仅仅是亚洲出口到中国的份额,实际发货量也在下降。例如,在截至 2 月份的 12 个月中,亚洲地区向中国出口了 7180 亿美元。而在截至 2022 年 3 月的一年中,这一数字达到了 8410 亿美元的峰值。

对华出口下降似乎有两个原因。

首先,在美国持续施压要求脱钩的情况下,供应链正在多元化,远离中国。这降低了以中国为中心的加工贸易。在1月至3月的季度中,中国为满足其他地区的最终需求而转口的亚洲进口产品仅占总量的25.3%,而2015年这一比例为41.4%。

其次,中国的国内需求一直在减弱,从而拖累了亚洲其他国家对中国的出口。这与其说是中国消费者的问题,不如说是在中国房地产市场长期低迷的情况下,中国企业尤其是房地产企业的需求受到抑制。

在东南亚,这些趋势有两个例外。

中国在越南加工出口中所占的份额一直在上升,这表明越南正在成为一个新的装配中心,与中国的融合也在加强。印尼对中国的出口也在增加,主要是镍、铁和钢,因为中国公司在雅加达摆脱未加工矿产品出口的战略中发挥了重要作用,包括与电动汽车电池相关的投资。

尽管中国从其他亚洲国家的进口在减少,但向这些国家的出口却在增加。去年,此类出口占中国整体出口的近32%,高于2015年的28.2%。

对于越南等国来说,这部分反映了贸易转移,因为中国出口了更多的中间产品,这些产品在越南组装,然后再出口到西方的最终市场。

但这也是中国政府有意识的贸易战略的一部分,即由于美国和欧洲对中国工业产能过剩导致出口激增的审查力度加大,中国将出口转向亚洲、非洲和前苏联的新市场。

亚洲与中国政府贸易关系的这种转变意味着,许多亚洲国家现在对中国的贸易顺差大大减少,甚至贸易逆差不断扩大。

我们认为,这些趋势并非昙花一现,很可能会持续下去。

跨国公司希望进一步实现供应链多元化,远离中国,这将减缓以中国为中心的加工贸易。由于中国经济面临结构性挑战和地缘政治阻力,中期增长放缓和投资减少可能会进一步减缓中国对亚洲出口的吸收。

此外,美国正在加强对中国企业规避关税和贸易限制战略的审查,并可能寻求堵塞允许企业通过墨西哥和越南等第三国销售产品的漏洞。

这意味着中国将继续寻找新的出口市场。由于中国后院的国家经济增长强劲,亚洲市场显然是一个目的地。

这对亚洲意味着什么?

目前,亚洲的出口正处于周期性恢复增长的轨道上。由于人工智能应用的需求不断增长,半导体行业的周期也在不断改善,预计这种情况将持续下去。

然而,地缘经济分化和中国角色的转变将产生一些中期影响。

首先,如果中国进口需求的稳定增长比过去放缓,那么大多数亚洲经济体也需要寻找新的出口市场,实现贸易伙伴多元化,以保持自身出口增长的步伐。这可能会导致加强寻求新的双边和多边贸易协定。

其次,地区的公司需要为来自中国的更大竞争做好准备,不仅是在新的出口市场,在国内也是如此。例如,中国正在向韩国出口更多的化学品和汽车,向泰国出口汽车,向印度出口化学品、钢铁和铝。这加剧了对本地制造商的竞争,并可能成为贸易摩擦的根源。

第三,随着跨国公司寻找新的地域来转移供应链,这将产生一些赢家。除越南外,早期证据表明,印度和马来西亚是电子行业的潜在受益者。然而,各国政府需要努力吸引投资兴趣,改善国内经商环境。

自 2001 年中国加入世界贸易组织以来,亚洲从中国的崛起中直接或间接地受益匪浅。现在,亚洲与中国的贸易关系似乎正在发生结构性变化。

现在是决策者和企业认识到这一变化并适应新经济秩序的时候了。

作者Sonal Varma 是野村集团除日本以外的亚洲地区首席经济学家。