FX168财经报社(北美)讯 据南华早报周三(6月21日)报道,经济学家表示,中国的年轻求职者正面临着几代人以来最困难的就业市场,他们需要为未来更艰难的时期做好准备,因为短期内这种挣扎不会消失,最糟糕的情况还在后头。

自2020年以来,16-24岁年龄组的失业率逐渐攀升,并在过去两个月创下新高,给后疫情以来的复苏带来了挑战。

从季节性趋势来看,青年失业率预计将在7月和8月进一步上升,届时创纪录的1158万大学毕业生将离开校园。

北京大学国家发展研究院教授、宏观经济研究中心主任卢锋表示:“中国正处于自1978年改革开放以来青年就业最困难的时期。”

“这些问题不会在短期内消失,且在一段时间内无法解决,”他上周在接受《经济观察报》采访时补充道。

5月份,16-24岁年龄组的失业率达到创纪录的20.8%,高于4月份20.4%的前一个高点。然而,5月份城镇调查总体失业率维持在5.2%,与4月份持平。

尽管这是创纪录的数字,但国家统计局新闻发言人付凌晖上周表示,“有些人对我们的数据总量存在误解”。

他指出,在16-24岁年龄段的9600万人中,很多都还是学生,目前只有3300万人处于就业状态。他说,在这3300万人中,大约五分之一的人找不到工作。

(图源:国家统计局)

青年失业率自2020年以来一直居高不下,自2021年5月以来从未降至14%以下。

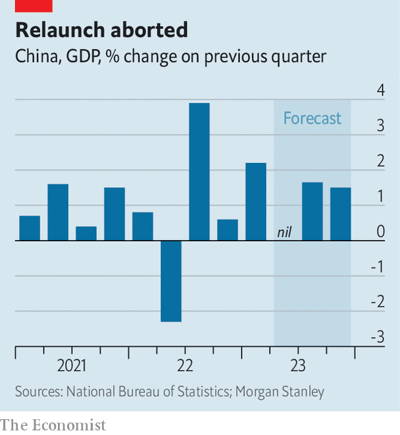

卢锋认为,青年失业率至少需要两到三年的时间才能降至平衡状态,因为大量的大学毕业生只会增加本已因经济复苏乏力而加剧的就业压力。

卢锋说,自邓小平于1978年开始经济改革开放以来,中国此前经历过四次重大的就业危机浪潮。

第一次危机发生在1980年初,当时大约500万受过教育的青年返回了他们的家乡城市,他们以前被派往农村做知青。这种压力导致了一系列改革,尤其是北京方面取消了允许个体经营的限制。

第二次发生在1989年至1990年之间,当时中国经济增长放缓。

1998年,中国政府决定对低效率和亏损的国有企业进行重组,导致数百万工人下岗。四五十岁的这一代人主要受到第三次危机的影响,但在2001年中国加入世界贸易组织(WTO)后,中国蓬勃发展的私营部门逐渐吸收了这些剩余劳动力。

2008年全球金融危机期间,1500万至2000万农民工因缺乏工作而离开沿海工厂,北京迅速实施了4万亿元人民币(约合5590亿美元)的刺激计划,以支持第四次危机期间的就业市场,并提振经济增长。

卢锋说:“今年经济反弹乏力,导致对劳动力需求缺乏信心,尤其是在中小企业中,企业更愿意增加员工加班时间,而不是迅速增加新职位。”

此外,那些在新冠大流行期间失业或停留在过渡性工作岗位上的人将重新进入就业市场,进一步加剧竞争。

据媒体报道,应届毕业生失业人数可能超过数百万。

卢锋指出,有必要更加重视及时和适当的“逆周期调整”,并通过解决他们的担忧来提高对私营部门的信心。

上月,雇佣了80%以上城市劳动力的私营部门受到经济活动放缓的影响,表明信心疲软,增长势头正在放缓。

“任何帮助年轻人就业的措施都是好的。当然,(政府)政策应该尊重年轻人的偏好和诉求。”

他说,政府还应该尽量减少政策影响,以确保政府监管的透明度。他补充说,对私人辅导、房地产和互联网行业的监管打击严重影响了年轻人的就业形势。

他补充说,国有企业和公共部门也应该继续扩大招聘,作为一个临时解决方案。

麦格理集团首席中国经济学家胡伟俊上周在一份报告中表示,持续高企的青年失业率表明存在自我实现的信心问题。

“由于消费者需求疲软,企业不愿招聘,而由于劳动力市场疲软,消费者不愿支出,”他说。

“因此,政策是现阶段唯一改变游戏规则的因素。”