FX168财经报社(北美)讯 《经济学人》撰文称,上世纪80年代初,在冷战的紧张时期,苏联担心美国及其盟友正在考虑发动核打击,于是开始寻找预警信号。克格勃列出的指标远远超出了军事领域。献血、屠宰牲畜和艺术运动的大规模活动可能预示着一场攻击即将到来。

(截图自经济学人)

今天,一种新的冷战使美国和中国对立起来。分析人士再次寻找潜在冲突的迹象。最可能的爆发点是台湾,如果中国计划入侵台湾,其军事准备将难以隐藏。但在军队开始集结之前,其他经济和金融性质的行动可能会表明中国的意图。

文章称,苏联把献血等普通活动误认为是战争的可能信号。在中国,要从噪音中找到信号就更难了。中国花了几十年时间来改善其武装力量。它定期储存食物。此外,它还加强了经济实力,以应对潜在的制裁。所有这些行动都加剧了人们对战争的恐惧——但这并不一定意味着战争迫在眉睫。因此,西方情报机构面临的挑战是,想象中国在准备发动实际攻击时,可能会偏离这一谨慎的底线。

重点关注的一个领域是大宗商品,即能源、食品和金属。在发动入侵之前,中国希望确保这两种武器的充足供应。其中许多商品来自国外,由国家购买,因此贸易数据是衡量政府意图的有用指标。值得关注的模式包括供应的大幅持续增长、进出口的突然变化、违背市场的购买以及与历史趋势不符的举动。没有任何一个数据点能表明战争即将来临。但是一个合理的早期预警系统可以通过汇集观察结果而形成。

能源是一个很好的起点。中国使用的石油有近四分之三是进口的。这种物质仅占中国能源使用量的20%,但它对任何战争努力都至关重要。军用车辆和运输物资的卡车都需要石油才能行驶。德克萨斯州莱斯大学的Gabriel Collins说,如果中国开始增加其储备(按照今天的消费率,中国目前的储备足以维持三个月),这将是中国准备开战的最好迹象之一。

检测与近期趋势偏离的增长将是棘手的。10年来,中国的石油进口量一直在上升。中国正在扩大其储存能力,建造地下储罐,这些储罐比露天储罐更安全,也更难被监视。但在战时,中国可能会限制其主要用于武装部队。这种定量配给的迹象将是一个更明显的指标,如果晚的话。

天然气在中国能源结构中所占的份额要小得多,但它仍可能为即将到来的冲突提供线索。如果中国担心被切断国外供应,它可能会燃烧更多的煤炭,而中国的煤炭储量丰富。它可能还会掀起一股收购狂潮。去年俄罗斯入侵乌克兰之前的情况就是如此,当时俄罗斯主要的天然气公司限制了供应。据Collins和他的同事Steven Miles称,在攻击发生前的六个月,中国实体购买了全球91%以上的定期交易(通常为四年或更长时间)液化天然气。

企业签署的合同锁定了近期供应,打破了中国过去关注未来交付的做法。参与采购的20家国有企业中,有9家以前从未购买过天然气。中国可能只是决定在价格涨得更高之前囤货(就像他们做的那样)。但Collins和Miles表示,这些交易引发了人们对中国与俄罗斯串通一气的质疑。

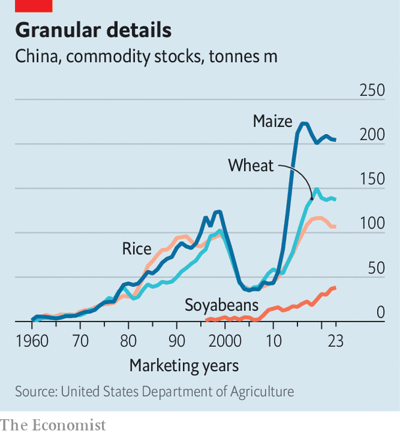

中国的战争机器需要燃料,而必须采购粮食来维持其人民的生活。中国是世界上进口农产品最多的国家。由于对食品安全的痴迷,中国已经拥有了庞大的库存。2021年,一位官员表示,中国的小麦储备可以满足18个月的需求。在过去的十年里,中国大大增加了小麦、玉米、大米和大豆的购买量(见下图)。

(图源:美国农业部、经济学人)

如果战争一触即发,中国会如何改变自己的行为?答案是,它可能会购买更多的食物。一种值得关注的产品是大豆。中国84%的库存来自进口。其中大部分被用来喂猪。(猪肉占中国所有肉类消费的60%。)中国目前有足够的豆子供猪吃不到两个月。美国陆军农业官员Gustavo Ferreira表示,购买量的迅速增加可能表明,中国正在为冲突做准备,尤其是如果这些购买量没有与牲畜产量的增加相匹配,或者与市场趋势背道而驰的话。

其中一些活动可能很难看到。例如,中国粮食储备的规模就备受争议。当涉及到金属时,挑战可能更大。铍和铌等元素被用来制造军用装备。铂和钯用于发动机。由于中国的消费模式尚不清楚,因此很难说中国拥有多少这些金属(其中大部分是进口的)。

与燃料和食品一样,不寻常的金属购买模式可能是一个信号。中国出口的变化将是一个更明显的指标。中国可能会更加不愿意放弃对许多技术至关重要的稀土金属。中国几乎垄断了其中的许多产品。7月,中国宣布对镓和锗这两种用于芯片的金属实行出口管制。不过,这是中国与美国科技战的一部分,并不是一场即将到来的热战的迹象。

中国从一些国家购买许多商品,这些国家可能不会介意中国入侵台湾,也不会遵守西方主导的禁运。他们可能想让中国在战争中尽可能地自给自足。

类似的想法也渗透到了中国对待金融体系的方式中。它引入了一种跨境支付机制,如果有必要,可以绕过西方金融机构——尽管目前大多数交易仍通过外国平台进行。中国及其国有企业越来越多地推动贸易伙伴以人民币签订合同,以减少中国对美元的依赖。如果中国在为战争做准备,它可能还会把外汇储备从美元和欧元转移到黄金等更难隔离的资产上。

金融市场对地缘政治危险的反应往往较晚。但如果投资者听到中国计划的风声,就会出现资本外逃。政府可能会收紧资本管制。政府实体还将把海外托管人持有的资产变现,并将收益汇回国内。他们可能会违背一些海外投资或延迟付款。在攻击发生前的几天,政府可能会冻结在中国的所有外国资金。

《经济学人》称,其中一些行动可能来得太晚,无法成为有用的战争信号。其他指标可能被证明是虚幻的。政府为封闭舱门所做的努力可能会被误认为是更糟糕的事情。在某种程度上,这就是问题所在。中国战略的一部分是让世界相信,中国即使不打算入侵台湾,也已经准备好并且愿意入侵台湾。但它的行为有可能证实西方分析人士最悲观的假设。

其最后总结道,上次冷战期间就是这样。1983年,北约举行了一次军事演习,最终以模拟核攻击告终。根据克格勃已经确定的那种指标,一些苏联官员担心那次演习可能是为了掩盖真正的行动。今天,随着中国大陆入侵台湾,西方分析人士必须小心,不要受到自己的确认偏见的影响。但是,如果经济和金融指标,连同卫星图像、信号情报和人力资源,能够帮助美国及其盟友预见战争的到来,或许他们就能阻止战争的发生。